Краткая биография потебни

Значение ПОТЕБНЯ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ в Краткой биографической энциклопедии

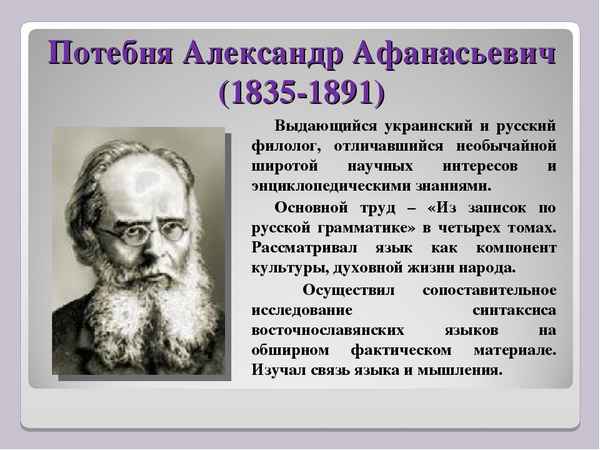

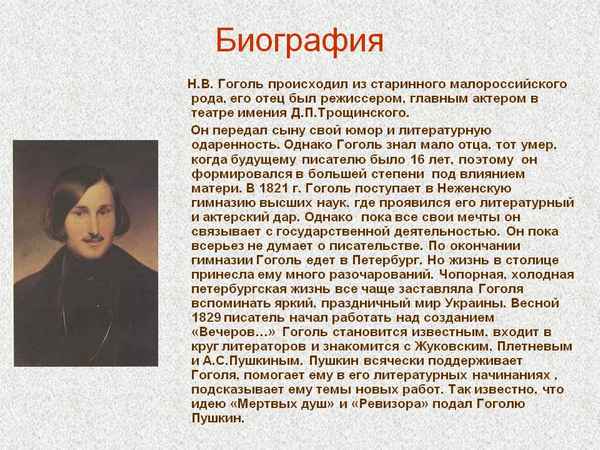

Потебня (Александр Афанасьевич) — известный ученый, малоросс по происхождению и личным симпатиям, родился 10 сентября 1835 г., в небогатой дворянской семье Роменского уезда, Полтавской губернии, учился в радомской гимназии и в Харьковском университете по историко-филологическому факультету. В университете Потебня пользовался советами и пособиями П . и Н. Лавровских и находился отчасти под влиянием профессора Метлинского , большого почитателя малорусского языка и поэзии, и студента Неговского, одного из наиболее ранних и усердных собирателей малорусских песен. В молодости Потебня также собирал народные песни; часть их вошла в «Труды этн.-ст. эксп.» Чубинского . Не долго пробыв учителем русской словесности в харьковской гимназии, Потебня по защите магистерской диссертации «О некоторых символах в славянской народной поэзии» (1860), стал читать лекции в Харьковском университете, сначала в качестве адъюнкта, потом в качестве профессора. В 1874 г. защитил докторскую диссертацию «Из записок по русской грамматике». Состоял председателем харьковского историко-филологического общества и члeном-корреспондентом Академии Наук. Скончался в Харькове 29 ноября 1891 г. Весьма прочувствованные его некрологи были напечатаны профессорами В.И. Ламанским , М.С. Дриновым , А.С. Будиловичем , М.М. Алексеенко , М.Е. Халанским, Н.Ф. Сумцовым , Б.М. Ляпуновым , Д.И. Багалеем и многими другими; они собраны харьковским историко-филологическим обществом и изданы в 1892 г. отдельной книжкой. Другие биографические данные о Потебне см. в «Материалах для истории Харьковского университета» Н. Сумцова (1894). Общедоступное изложение лингвистических положений Потебни дано в обширной статье профессора Д.Н. Овсянико-Куликовского «Потебня как языковед-мыслитель» (в «Киевской Старине», 1893 и отд.). Подробный обзор этнографических трудов Потебни и оценку их см. в I выпуске «Современной малорусской этнографии» Н. Сумцова (стр. 1 — 80). Кроме вышеупомянутых диссертаций, Потебня написал: «Мысль и язык» (ряд статей в «Журнале Министерства Народного Просвещения», 1862; второе поcмepтное издание вышло в 1892 г.), «О связи некоторых представлений в языке» (в «Филологических Записках», 1864, вып. III), «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий» (в 2 и 3 книгах «Чтений Московского Общества Истории и Древн.», 1865), «Два исследования о звуках русского языка» (в «Филологических Записках», 1864 — 1865), «О доле и сродных с ней существах» (в «Древностях Московского Археологического Общества», 1867, т. II), «Заметки о малорусском наречии» (в «Филологических Записках», 1870, и отдельно, 1871), «К истории звуков русского языка» (1880 — 1886), разбор книги П. Житецкого «Обзор звуковой истории малорусского наречия» (1876, в «Отчете об Уваровских премиях»), «Слово о полку Игореве» (текст и примечания, в «Филологических Записках», 1877 — 1878 гг. и отд.), разбор «Народных песен Галицкой и Угорской Руси» Головацкого (в 21-м «Отчете об Уваровских Премиях», 37 т. «Записок Академии Наук», 1878), «Объяснения малорусских и сродных народных песен» (1883 — 1887) и др. Под его редакцией вышли сочинения Г.Ф. Квитки (1887 — 1890) и «Сказки, пословицы и т. п., записанные И.И. Maнджурой» (в «Сборнике Харьковского Историко-Филологического Общества», 1890). После cмepти Потебни были изданы еще следующие его статьи: «Из лекций по теории словесности. Басня, Пословица, Поговорка» (Харьков, 1894; превосходный этюд по теории словесности), отзыв о сочинении А. Соболевского «Очерки из истории русского языка» (в 4-й кн. «Известий отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук», 1896) и обширная философская статья «Язык и народность» (в «Вестнике Европы», 1895, сентябрь). Весьма крупные и ценные научные исследования Потебни остались в рукописях неоконченными. В.И. Харциев , разбиравший поcмepтные материалы Потебни, говорит: «На всем лежит печать внезапного перерыва. Общее впечатление от просмотра бумаг Потебни можно выразить малорусской пословицей: вечиренька на столи, а cмepть за плечима. Здесь целый ряд вопросов, интереснейших по своей новизне и строго научному решению, вопросов, порешенных уже, но ждавших только последней отделки». Харьковское историко-филологическое общество предлагало наследникам Потебни постепенное издание главнейших рукописных исследований Потебни; позднее Академия Наук выразила готовность назначить субсидию на издание. Предложения эти не были приняты, и драгоценные исследования Потебни еще ждут опубликования. Наиболее обработанным трудом Потебни является III том «Записок по грамматике». «Записки» эти находятся в тесной связи с ранним сочинением Потебни «Мысль и язык». Фон всей работы — отношение мысли к слову. Скромное заглавие труда не дает полного представления о богатстве его философского и лингвистического содержания. Автор рисует здесь древний строй русской мысли и его переходы к сложным приемам современного языка и мышления. По словам Харциева, это «история русской мысли под освещением русского слова». Этот капитальный труд Потебни после его cмepти был переписан и отчасти редактирован его учениками, так что вообще вполне приготовлен для печати. Столь же объемист, но гораздо менее отделан другой труд Потебни — «Записки по теории словесности». Здесь проведена параллель между словом и поэтическим произведением как однородными явлениями, даны определения поэзии и прозы, значения их для авторов и для публики, подробно рассмотрено вдохновение, даны меткие анализы приемов мифического и поэтического творчества и, наконец, много места отведено различным формам поэтической иносказательности, причем везде обнаруживаются необыкновенно богатая эрудиция автора и вполне самобытные точки зрения. Кроме того, Потебня оставил большой словарный материал, много заметок о глаголе, ряд небольших историко-литературных и культурно-общественных статей и заметок, свидетельствующих о разносторонности его умственных интересов (о Л. Толстом , В.Ф. Одоевском , Тютчеве , национализме и др.), оригинальный опыт перевода на малорусский язык «Одиссеи». По отзыву В.И. Ламанского, «глубокомысленный, оригинальнейший исследователь русского языка», Потебня принадлежал к весьма малочисленной плеяде самых крупных, самобытных деятелей русской мысли и науки. Глубокое изучение формальной стороны языка идет у Потебни рядом с философским пониманием, с любовью к искусству и поэзии. Тонкий и тщательный анализ, выработанный на специально-филологических трудах, с успехом был приложен Потебней к этнографии и к исследованию малорусских народных песен, преимущественно колядок. Влияние Потебни как человека и профессора было глубоко и благотворно. В его лекциях заключался богатый запас сведений, тщательно продуманных и критически проверенных, слышалось живое личное увлечение наукой, везде обнаруживалось оригинальное миросозерцание, в основе которого лежало в высшей степени добросовестное и задушевное отношение к личности человека и к коллективной личности народа. Н. Суминов.

Потебня, Александр Афанасьевич

29 ноября (11 декабря) 1891 ( 1891-12-11 ) (56 лет)

первый крупный теоретик лингвистики в России

Ломоносовская премия, две золотые Уваровские медали

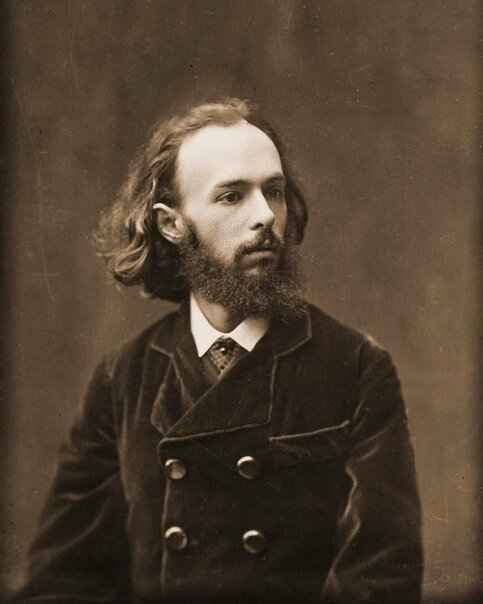

Алекса́ндр Афана́сьевич Потебня́ (10 (22) сентября 1835, хутор Манев близ с. Гавриловка, Полтавская губерния — 29 ноября (11 декабря) 1891, Харьков) — выдающийся русский языковед, литературовед, философ, первый крупный теоретик лингвистики в России. Члeн-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. По тpaктовке, принятой на Украине [1] , Потебню относят к украинским учёным, его имя носит Институт языкознания НАН Украины.

Содержание

Биография

Александр Потебня родился в 1835 году на хуторе Манев, близ села Гавриловка Роменского уезда Полтавской губернии в дворянской семье. Начальное образование получал в польской гимназии города Радом. В 1851 году он поступил на юридический факультет Харьковского университета, с которого через год перевёлся на историко-филологический. Его преподавателями были братья Пётр и Николай Лавровские и профессор Амвросий Метлинский. Под влиянием Метлинского и студента Неговского, собирателя песен, Потебня увлёкся этнографией, стал изучать «малорусское наречие» и собирать народные песни. Он окончил Университет в 1856 году, недолгое время проработал учителем словесности в харьковской гимназии, а затем, в 1861 году защитил магистерскую диссертацию «О некоторых символах в славянской народной поэзии» и начал читать лекции в Харьковском университете. В 1862 году Потебнёй был выпущен труд «Мысль и язык», и в этом же году он отправился в заграничную комaндировку. Он посещал лекции в Берлинском университете, изучал санскрит и побывал в нескольких славянских странах. В 1874 году он защитил докторскую диссертацию «Из записок по русской грамматике», а в 1875 году стал профессором Харьковского университета.

Члeн-корреспондент Императорской санкт-петербургской академии наук c 5 декабря 1875 по Отделению русского языка и словесности. В 1877 году избран действительным члeном Общества любителей российской словесности при Московском университете. В этом же году он получил Ломоносовскую премию, а в 1878 и 1879 годах был награждён Уваровскими золотыми медалями. Кроме того, Потебня состоял председателем Харьковского историко-филологического общества (1878—1890) и члeном Чешского научного общества.

Брат Александра Афанасьевича, Андрей, был офицером, участвовал в польском восстании 1863 г. и во время него погиб в бою.

Скончался 29 ноября (11 декабря) 1891 года в Харькове.

Научная деятельность

Теория грамматики

Потебня находился под сильным влиянием идей Вильгельма фон Гумбольдта, однако переосмыслил их в психологическом духе. Много занимался изучением соотношения мышления и языка, в том числе в историческом аспекте, выявляя, прежде всего на русском и славянском материале, исторические изменения в мышлении народа. Занимаясь вопросами лексикологии и морфологии, ввел в русскую грамматическую традицию ряд терминов и понятийных противопоставлений. В частности, он предложил различать «дальнейшее» (связанное, с одной стороны, с энциклопедическими знаниями, а с другой — с персональными психологическими ассоциациями, и в обоих случаях индивидуальное) и «ближайшее» (общее для всех носителей языка, «народное», или, как чаще говорят теперь в русской лингвистике, «наивное») значение слова. В языках с развитой морфологией ближайшее значение делится на вещественное и грамматическое.

Внутренняя форма слова

Потебня известен также своей теорией внутренней формы слова, в которой конкретизировал идеи В. фон Гумбольдта. Внутренняя форма слова — это его «ближайшее этимологическое значение», осознаваемое носителями языка (например, у слова стол сохраняется образная связь со стлать); благодаря внутренней форме слово может приобретать новые значения через метафору. Именно в тpaктовке Потебни «внутренняя форма» стала общеупотребительным термином в русской грамматической традиции.

Поэтика

Одним из первых в России Потебня изучал проблемы поэтического языка в связи с мышлением, ставил вопрос об искусстве как особом способе познания мира.

Украинистика

Потебня изучал украинские говоры (объединявшиеся в то время в лингвистике в «малорусское наречие») и фольклор, стал автором ряда основополагающих работ по этой тематике.

Этнокультурные взгляды и «панрусизм» Потебни

Потебня являлся горячим патриотом своей родины — Малоросии, но скептически относился к идее о самостоятельности украинского языка и к разработке его как литературного [2] . Он рассматривал русский язык как единое целое — совокупность великорусских и малорусского наречий, и общерусский литературный язык считал достоянием не только великороссов, но и белорусов и малороссов в равной степени; это отвечало его взглядам на политическое и культурное единство восточных славян — «панрусизму». Его ученик, Д. Н. Овсянико-Куликовский вспоминал:

Харьковская школа

Создал научную школу, известную как «харьковская лингвистическая школа»; к ней принадлежали Дмитрий Овсянико-Куликовский (1853—1920) и ряд других учёных. Идеи Потебни оказали большое влияние на многих русских лингвистов второй половины XIX века и первой половины XX века.

Основные работы

- О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1860.

- Мысль и язык (1862)

- Потебня А. А. Мысль и язык — Типография Адольфа Дарре, 1892. — 228 с.

- О связи некоторых представлений в языке. «Филологические записки», Воронеж, (1864).

- О полногласии. «Филологические записки», Воронеж, (1864).

- О мифическом значении некоторых поверий и обрядов (1865)

- Заметки о малорусском наречии (1870)

- Из записок по русской грамматике (докторская диссертация, т. 1—2 — 1874, т. 3 — поcмepтно, 1899, т. 4 — поcмepтно, 1941)

- К истории звуков русского языка. Ч. I. Воронеж, 1876.

- К истории звуков русского языка. Ч. II. Варшава, 1880.

- К истории звуков русского языка. Ч. IV. Варшава, 1883.

- Из лекций по теории словесности: Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.

- Переиздана: Потебня А. А. Из лекций по теории словесности: Басня. Пословица. Поговорка. — Изд. 5-е. — М .: URSS, КРАСАНД, 2012. — 168 с. — (Лингвистическое наследие XIX века). — ISBN 978-5-396-00444-3 (обл.)

- Язык и народность. 1895.

- Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.

- О внешней и внутренней форме слова.

- Теоретическая поэтика.

- Потебня А. А. Эстетика и поэтика. — М.: Искусство, 1976.— 613 с. на сайте Руниверс

Образ Потебни в искусстве

Филателия

10 сентября 2010 года, в день его рождения, Укрпочтой была выпущена почтовая марка номиналом 1 гривну № 1055 «Александр Потебня» тиражом 158 000 экземпляров, а также произведено два гашение первого дня — на его родине, в Ромнах, и на главпочтамте Киева. [4]

Примечания

- ↑Энциклопедия «Кругосвет»

- ↑А. Потебня. Язык и народность.

- ↑Д. Корнилов. Две Украины.

- ↑Украинское государственное предприятие «Укрпочта». 10 сентября 2010.

Источники

- Профиль Александра Афанасьевича Потебни на официальном сайте РАН

- Потебня, Александр Афанасьевич на «Родоводе». Дерево предков и потомков

- Биография в Русском биографическом словаре.

- Биографическая справка, библиография и литература о Потебне.

- Улица в Харькове (Украина) названная в честь Потебни

Wikimedia Foundation . 2010 .

- Сясь (река)

- Курбаши

Смотреть что такое «Потебня, Александр Афанасьевич» в других словарях:

Потебня, Александр Афанасьевич — филолог, родился в Роменском уезде Полтавской губернии, 10 го сентября 1835 г., в дворянской семье. Семи лет П. был отдан в Радомскую гимназию и, благодаря этому обстоятельству, хорошо изучил польский язык. В 1851 г. П. поступил в Харьковский… … Большая биографическая энциклопедия

Потебня Александр Афанасьевич — (1835 1891), филолог славист, члeн корреспондент Петербургской АН (1875). Брат А. А. Потебни. Глава харьковской лингвистической школы. Развивал психологическое направление в российском языкознании. Труды в области общего языкознания (язык и… … Энциклопедический словарь

Потебня Александр Афанасьевич — Потебня (Александр Афанасьевич) известный ученый, малоросс по происхождению и личным симпатиям, родился 10 сентября 1835 г., в небогатой дворянской семье Роменского уезда, Полтавской губернии, учился в радомской гимназии и в Харьковском… … Биографический словарь

Потебня Александр Афанасьевич — [10(22).9.1835, село Гавриловка Роменского уезда Полтавской губернии, ‒ 29.11(11.12).1891, Харьков], украинский и русский филолог славист, члeн корреспондент Петербургской АН (1877). Брат революционера А. А. Потебни. Окончил Харьковский… … Большая советская энциклопедия

ПОТЕБНЯ Александр Афанасьевич — (1835 91) украинский и русский филолог славист, члeн корреспондент Петербургской АН (1875). Брат А. А. Потебни. Разpaбатывал вопросы теории словесности (язык и мышление, природа поэзии, поэтика жанра, учение о внутренней форме слова), фольклора,… … Большой Энциклопедический словарь

Потебня Александр Афанасьевич — (1835–1891) русский филолог, психолог, славист, этнограф. Согласно П., язык это деятельность, орган, который образовывает мысль ( … Большая психологическая энциклопедия

Потебня Александр Афанасьевич — Александр Афанасьевич Потебня. Александр Афанасьевич Потебня (укр. Олександр Опанасович Потебня; 10 (22) сентября 1835, Гавриловка Роменского уезда Полтавской губернии 29 ноября (11 декабря) 1891, Харьков) украинский и русский языковед,… … Википедия

ПОТЕБНЯ́ Александр Афанасьевич — Александр Афанасьевич (183591), филолог славист, ч. к. Петерб. АН (1875), проф. Харьковского ун та (1875). Брат Андрея А. Потебни. Глава харьковской лингвистич. школы. Развивал психол. направление в рос. языкознании. Тр. в области общего… … Биографический словарь

ПОТЕБНЯ Александр Афанасьевич — (1835 1891), русский (по тpaктовке, принятой на Украине, украинский; его имя носит Институт языкознания (мовознавства) АН Украины в Киеве) языковед, литературовед, философ, первый крупный теоретик лингвистики в России. Родился 10 (22) сентября… … Энциклопедия Кольера

ПОТЕБНЯ Александр Афанасьевич — (10(22).09.1835, с. Гавриловка Роменского у. Полтавской губ. 29.11 (11.12). 1891, Харьков) философ, культуролог, лингвист. В 1851 г. П. поступил в Харьковский ун т на юридический ф т, затем перевелся на историко филологический ф т, к рый… … Русская Философия. Энциклопедия

Краткая биография потебни

7.3. А. Потебня и Харьковская лингвистическая школа

Александр Афанасьевич Потебня (1835—1891) был крупным и оригинальным учёным синтетического склада, совместившим в себе философа, языковеда, историка литературы, исследователя фольклора и мифологии, принадлежащим в равной степени украинской и русской науке.

Его хаpaктеризовал широкий круг лингвистических интересов. А.А. Потебня знал, кроме родных украинского и русского, ряд древних и новых языков (старославянский, латинский, санскрит, немецкий, польский, литовский, латышский, чешский, словенский, сербскохорватский).

Его основные работы: «Мысль и язык» (1862), «Два исследования о звуках русского языка» (1864—1865), «Заметки о малорусском наречии» (1870), «Из записок по русской грамматике» (1874 — части 1 и 2; поcмepтно, 1899 — часть 3; 1941 — часть 4), «К истории звуков русского языка» (1874 — 1883), «Объяснения малорусских и сродных народных песен» (2 тома — 1883 и 1887), «Значения множественного числа в русском языке» (1887—1888). «Этимологические заметки» (1891). Издавалось им со своими примечаниями «Слово о полку Игореве».

Лингвистические взгляды А.А. Потебни складывались под сильным влиянием В. фон Гумбольдта и Х. Штайнталя. Он сближает и вместе с этим разграничивает задачи языкознания и психологии. Для него сравнительный и исторический подходы неразрывно связаны.

Читайте также Краткая биография писемскийСравнительно-историческое языкознание представляет с его точки зрения собой форму протеста против логической грамматики. Язык понимается как деятельность, в процессе которой беспрерывно происходит обновление языка, изначально заложенного в человеке в качестве творческого потенциала. А.А. Потебня утверждает тесную связь языка с мышлением и подчёркивает специфичность языка как формы мысли, но «такой, которая ни в чем, кроме языка, не встречается». Логика квалифицируется как наука гипотетическая и формальная, а психология (а тем самым и языкознание) как наука генетическая. Подчёркивается более «вещественный» (по сравнению с логикой) хаpaктер «формальности» языкознания, не большей, чем у других наук, его близость к логике. Язык тpaктуется как средство не выражать уже готовую мысль, а создавать её.

Особой заслугой А.А. Потебни является разработка «ономатопоэтической теории языка», в соответствии с которой мыслительно-речевой акт считается индивидуально-психическим творческим актом, признаваемым или отвергаемым при его восприятии и порождающим новую мысль, а не воспроизводящим уже готовую истину. Основным фактором развития языка признается смена поэтического мышления мышлением прозаическим.

А.А. Потебня призывает к исследованию языка в связи с историей народа, с обращением к фольклору и художественным ценностям, составляющим достояние национальной культуры. Он постоянно обращается к понятиям народ и народность. Язык выступает как порождение «народного духа» и вместе с тем как источник национальной специфики народа («народности»). Ученый стремится придать своим исследованиям культурно-исторический хаpaктер. В поэтическом слове выделяются три составных элемента: внешняя форма (звучание), значение и внутренняя форма, т.е. образ.

Грамматические категории он тpaктует как основные категории мышления. Значительный вклад А. А. Потебня внёс в разработку синтаксиса, в рамках которого формировались оригинальные представления о слове, грамматической форме, грамматической категории.

Историко-генетический принцип применяется им к анализу и осмыслению синтаксических явлений. Предложение предстаёт как прострaнcтво пересечения грамматических категорий. Его структура уподобляется структуре сформулированной в нём мысли. Процесс выявления эволюции типов предложения приравнивается к установлению исторической типологии мышления. А.А. Потебня говорит о росте предикативности по мере развития языка и эволюции сознания как свидетельстве усиления динамического, процессуального начала (отклик на эти идеи встречается в теориях эргативности у Н.Я. Марра, И.И. Мещанинова, Г. Шухардта). А.А. Потебня подчёркивает влияние языка на формирование мифологического сознания (на материале наложения христианства на русское язычество).

Ему принадлежит тpaктовка мифа как специфического слова. Выработанный им лингвистический подход прилагается к построениям в области поэтики и эстетики, символики фольклора и художественного творчества (позднее поэт-символист Вячеслав Иванов пытался представить А.А. Потебню первым теоретиком символизма).

Вся деятельность А.А. Потебни была с Харьковским университетом, где при его активном участии и под его влиянием складывалась Харьковская лингвистическая школа, лингвистические основания которой разpaбатывались ещЈ до А.А. Потебни Измаилом Ивановичем Срезневским (1812—1880) и Петром Алексеевичем Лавровским (1827—1886).

Мемория. Александр Потебня

22 сентября 1835 года родился филолог Александр Потебня.

Личное дело

Александр Афанасьевич Потебня (1835 – 1891) родился в семье мелкопоместного дворянина на хуторе Манев в Роменском уезде Полтавской губернии. Окончил гимназию в польском городе Радом и поступил в 1851 году на юридический факультет Харьковского университета. Проучившись год, перешел на историко-филологический факультет.

В 1856 году окончил обучение, после чего работал в харьковской гимназии. Сдав магистерский экзамен по славянской филологии, стал преподавателем университета.

В 1856 году 26-летний Александр Потебня выпустил монографию «Мысль и язык». Вскоре вышла еще одна книга «О некоторых символах в славянской народной поэзии», посвященная главным образом украинским и сербским песням, а также лексике славянских языков, описывающей эмоциональные состояния человека.

В 1862 году Александр Потебня был отправлен для стажировки за границу. Занимался в Берлине санскритом, германской мифологией и индоевропейским языкознанием, совершил ряд поездок, изучая славянские языки, фольклор и обычаи славянских народов. В 1874 году стал экстраординарным, а всего год спустя – ординарным профессором Харьковского университета. В том же году был избран члeном-корреспондентом Петербургской академии наук.

Умер Александр Потебня в Харькове 29 ноября (11 декабря) 1891 года.

После cмepти филолога его ученики подготовили к изданию ряд книг на основе его черновых материалов, которыми он пользовался при чтении лекций. Так были изданы работы Потебни «Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка», «Психология поэтического и прозаического мышления», «Основы поэтики», «Язык и народность» и «Из записок о теории словесности». Поcмepтно вышли также третий и четвертый тома труда Александра Потебни «Из записок по русской грамматики». Некоторые работы, например, курс истории русского языка, были напечатаны уже в 1980-х годах. При этом многие труды Александра Потебни, его письма и черновые материалы остались неизданными, а часть их была утрачена.

Чем знаменит

Работы Александра Потебни посвящены различным вопросам как языкознания (синтаксис, грамматика, сравнительно-историческое языкознание, диалектология, история славянских языков), так и литературоведения, поэтики, фольклористики. Он развивал теорию Вильгельма фон Гумбольдта о связи языка с «духом народа» и мышлением носителей языка.

«Языки различны между собой не одной звуковой формой, но всем строем мысли, выразившимся в них, и всем своим влиянием на последующее развитие народов», – писал Александр Потебня.

Плодотворной для дальнейших лингвистических исследований стала сформулированная Александром Потебней концепция «внутренней формы слова» – осознаваемом носителями языка этимологическом значении слова, которое может быть выведено из его морфологической структуры. В фундаментальном труде «Из записок по русской грамматике» Александр Потебня внес значительный вклад в теорию частей речи, рассмотрев эту проблему с точки зрения истории языка. Исследовал историю фонетической системы восточнославянских языков, включая историю ударения, которому его современники уделяли мало внимания.

О чем надо знать

Александру Потебне принадлежит также целый ряд трудов по мифологии и фольклору славян (книги «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий», 1865; «О купальских огнях и сродных с ними представлениях», 1867; «Объяснения малорусских и сродных народных песен», т. 1-2, 1883 – 1887, статьи, комментарии к изданию «Слова о полку Игореве»). В них он пытается установить древние религиозные представления, отразившиеся в песнях и сказках, обрядах и детских играх славян.

Ему принадлежат ценные наблюдения над образами мифических кузнецов Кузьмы и Демьяна, сказаниях о происхождение Змиевых валов, ритуальной трапезе, рождественских обрядах. В главе книги «О мифическом значении некоторых обрядов и поверей», посвященной Бабе-Яге, Александр Потебня сопоставляет Бабу-Ягу с персонажами немецкого фольклора (фрау Холле, Перхта, Берта, Хольда) и, в конечном итоге, пытается отождествить ее с германской языческой богиней. Метод отождествления персонажей по функции (например, похищение детей), примененный Александром Потебней в этой работе, привел к слишком вольным интерпретациям и далеко не все фольклорно-мифологические персонажи, которых Потебня связывал с Бабой-Ягой, сейчас признаются родственными ей.

Большое значение имеет статья Александра Потебни «О доле и сродных с нею существах» (опубликована в 1867 году). В ней он рассматривает славянские слова, обозначающие счастье, горе, долю, судьбу. Исследование начинается с этимологии и возможного изначального значения этих слов, затем Александр Потебня переходит к рассмотрению образов доли и счастья в славянских пословицах, поговорках, песнях и, наконец, сказках, где эти понятия появляются в виде персонажей. В этой работе и нескольких последующих Потебня установил связь концепции бога у древних славян с понятиями счастья и судьбы.

Прямая речь

Наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано. Поэзия предупреждает это недостижимое аналитическое знание гармонии мира; указывая на эту гармонию конкретными своими образами, не требующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство понятия единством представления, она некоторым образом вознаграждает за несовершенство научной мысли и удовлетворяет врожденной человеку потребности видеть везде цельное и совершенное. Назначение поэзии — не только приготовлять науку, но и временно устраивать и завершать невысоко от земли выведенное ее здание. В этом заключается давно замеченное сходство поэзии и философии. Но философия доступна немногим; тяжеловесный ход ее не внушает доверия чувству недовольства одностороннею отрывочностью жизни и слишком медленно исцеляет происходящие отсюда нравственные страдания. В этих случаях выручает человека искусство, особенно поэзия и первоначально связанная с нею религия.

Александр Потебня «Мысль и язык»

А. А. Потебня писал в эпоху, когда в отечественной традиции еще до конца не сложилась лингвистическая терминология, поэтому его стиль может показаться современному читателю излишне затрудненным и недостаточно строгим. В то же время именно от него идут многие термины, затем прижившиеся в русскоязычной традиции («внутренняя форма слова», «вещественное значение» и т. д.). А. А. Потебня был первым по-настоящему значительным языковедом-теоретиком в нашей стране, и его концепция оказала заметное влияние на многих ученых, даже тех, которые, казалось бы, по идеям достаточно от него далеки. Однако в большей степени его влияние сказывалось в более конкретных областях русистики и теории грамматики, а общие гумбольдтианские идеи большого развития не получили.

Владимир Алпатов «История лингвистических учений»

Пять фактов об Александре Потебне

- Александр Потебня не только со студенческих лет записывал украинские народные песни с целью их исследования, но и, по воспоминаниям современников, был их талантливым исполнителем.

- Улицы, названные в честь Александра Потебни, есть в Харькове, Киеве, Львове, Днепре и Вознесенске.

- Именем Александра Потебни назван Институт языкознания Национальной академии наук Украины.

- Брат Александра Потебни Андрей был офицером русской армии. В 1862 году стал одним из основателей подпольного революционного Комитета русских офицеров в Польше, идейно близкого «Земле и воле». Погиб в боях в ходе польского восстания 1863 года.

- Сын Александра Потебни Андрей Александрович работал, как и отец, в Харьковском университете. Он стал ботаником и микологом, специалистом по болезням сельскохозяйственных растений. В 1913 году основал отдел фитопатологии Харьковской областной сельскохозяйственной опытной станции.

Материалы об Александре Потебне

Биоргафия Потебня Александр Афанасьевич

Потебня (Александр Афанасьевич) — известный ученый, малоросс по происхождению и личным симпатиям, родился 10 сентября 1835 г., в небогатой дворянской семье Роменского уезда, Полтавской губернии, учился в радомской гимназии и в Харьковском университете по историко-филологическому факультету. В университете Потебня пользовался советами и пособиями П . и Н. Лавровских и находился отчасти под влиянием профессора Метлинского , большого почитателя малорусского языка и поэзии, и студента Неговского, одного из наиболее ранних и усердных собирателей малорусских песен. В молодости Потебня также собирал народные песни; часть их вошла в «Труды этн.-ст. эксп.» Чубинского . Не долго пробыв учителем русской словесности в харьковской гимназии, Потебня по защите магистерской диссертации «О некоторых символах в славянской народной поэзии» (1860), стал читать лекции в Харьковском университете, сначала в качестве адъюнкта, потом в качестве профессора. В 1874 г. защитил докторскую диссертацию «Из записок по русской грамматике». Состоял председателем харьковского историко-филологического общества и члeном-корреспондентом Академии Наук. Скончался в Харькове 29 ноября 1891 г. Весьма прочувствованные его некрологи были напечатаны профессорами В.И. Ламанским , М.С. Дриновым , А.С. Будиловичем , М.М. Алексеенко , М.Е. Халанским, Н.Ф. Сумцовым , Б.М. Ляпуновым , Д.И. Багалеем и многими другими; они собраны харьковским историко-филологическим обществом и изданы в 1892 г. отдельной книжкой. Другие биографические данные о Потебне см. в «Материалах для истории Харьковского университета» Н. Сумцова (1894). Общедоступное изложение лингвистических положений Потебни дано в обширной статье профессора Д.Н. Овсянико-Куликовского «Потебня как языковед-мыслитель» (в «Киевской Старине», 1893 и отд.). Подробный обзор этнографических трудов Потебни и оценку их см. в I выпуске «Современной малорусской этнографии» Н. Сумцова (стр. 1 — 80). Кроме вышеупомянутых диссертаций, Потебня написал: «Мысль и язык» (ряд статей в «Журнале Министерства Народного Просвещения», 1862; второе поcмepтное издание вышло в 1892 г.), «О связи некоторых представлений в языке» (в «Филологических Записках», 1864, вып. III), «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий» (в 2 и 3 книгах «Чтений Московского Общества Истории и Древн.», 1865), «Два исследования о звуках русского языка» (в «Филологических Записках», 1864 — 1865), «О доле и сродных с ней существах» (в «Древностях Московского Археологического Общества», 1867, т. II), «Заметки о малорусском наречии» (в «Филологических Записках», 1870, и отдельно, 1871), «К истории звуков русского языка» (1880 — 1886), разбор книги П. Житецкого «Обзор звуковой истории малорусского наречия» (1876, в «Отчете об Уваровских премиях»), «Слово о полку Игореве» (текст и примечания, в «Филологических Записках», 1877 — 1878 гг. и отд.), разбор «Народных песен Галицкой и Угорской Руси» Головацкого (в 21-м «Отчете об Уваровских Премиях», 37 т. «Записок Академии Наук», 1878), «Объяснения малорусских и сродных народных песен» (1883 — 1887) и др. Под его редакцией вышли сочинения Г.Ф. Квитки (1887 — 1890) и «Сказки, пословицы и т. п., записанные И.И. Maнджурой» (в «Сборнике Харьковского Историко-Филологического Общества», 1890). После cмepти Потебни были изданы еще следующие его статьи: «Из лекций по теории словесности. Басня, Пословица, Поговорка» (Харьков, 1894; превосходный этюд по теории словесности), отзыв о сочинении А. Соболевского «Очерки из истории русского языка» (в 4-й кн. «Известий отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук», 1896) и обширная философская статья «Язык и народность» (в «Вестнике Европы», 1895, сентябрь). Весьма крупные и ценные научные исследования Потебни остались в рукописях неоконченными. В.И. Харциев , разбиравший поcмepтные материалы Потебни, говорит: «На всем лежит печать внезапного перерыва. Общее впечатление от просмотра бумаг Потебни можно выразить малорусской пословицей: вечиренька на столи, а cмepть за плечима. Здесь целый ряд вопросов, интереснейших по своей новизне и строго научному решению, вопросов, порешенных уже, но ждавших только последней отделки». Харьковское историко-филологическое общество предлагало наследникам Потебни постепенное издание главнейших рукописных исследований Потебни; позднее Академия Наук выразила готовность назначить субсидию на издание. Предложения эти не были приняты, и драгоценные исследования Потебни еще ждут опубликования. Наиболее обработанным трудом Потебни является III том «Записок по грамматике». «Записки» эти находятся в тесной связи с ранним сочинением Потебни «Мысль и язык». Фон всей работы — отношение мысли к слову. Скромное заглавие труда не дает полного представления о богатстве его философского и лингвистического содержания. Автор рисует здесь древний строй русской мысли и его переходы к сложным приемам современного языка и мышления. По словам Харциева, это «история русской мысли под освещением русского слова». Этот капитальный труд Потебни после его cмepти был переписан и отчасти редактирован его учениками, так что вообще вполне приготовлен для печати. Столь же объемист, но гораздо менее отделан другой труд Потебни — «Записки по теории словесности». Здесь проведена параллель между словом и поэтическим произведением как однородными явлениями, даны определения поэзии и прозы, значения их для авторов и для публики, подробно рассмотрено вдохновение, даны меткие анализы приемов мифического и поэтического творчества и, наконец, много места отведено различным формам поэтической иносказательности, причем везде обнаруживаются необыкновенно богатая эрудиция автора и вполне самобытные точки зрения. Кроме того, Потебня оставил большой словарный материал, много заметок о глаголе, ряд небольших историко-литературных и культурно-общественных статей и заметок, свидетельствующих о разносторонности его умственных интересов (о Л. Толстом , В.Ф. Одоевском , Тютчеве , национализме и др.), оригинальный опыт перевода на малорусский язык «Одиссеи». По отзыву В.И. Ламанского, «глубокомысленный, оригинальнейший исследователь русского языка», Потебня принадлежал к весьма малочисленной плеяде самых крупных, самобытных деятелей русской мысли и науки. Глубокое изучение формальной стороны языка идет у Потебни рядом с философским пониманием, с любовью к искусству и поэзии. Тонкий и тщательный анализ, выработанный на специально-филологических трудах, с успехом был приложен Потебней к этнографии и к исследованию малорусских народных песен, преимущественно колядок. Влияние Потебни как человека и профессора было глубоко и благотворно. В его лекциях заключался богатый запас сведений, тщательно продуманных и критически проверенных, слышалось живое личное увлечение наукой, везде обнаруживалось оригинальное миросозерцание, в основе которого лежало в высшей степени добросовестное и задушевное отношение к личности человека и к коллективной личности народа. Н. Суминов.

Потебня Александр Афанасьевич — краткая биография.

Биографии других знаменитостей и писателей

Энциклопедия биографий знаменитостей.А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ю Я

Персональный гороскоп

Составление личного гороскопа для каждого по дате рождения и имени заказать

С ранних лет маленький Витя с большим удовольствием рисовал, и родители отправили его учиться в художественную школу, где он делал успехи...

С ранних лет маленький Витя с большим удовольствием рисовал, и родители отправили его учиться в художественную школу, где он делал успехи...

18 04 2024 19:43:27

ru | Краткое содержание произведений | Габриэль-Жозеф Гийераг...

ru | Краткое содержание произведений | Габриэль-Жозеф Гийераг...

17 04 2024 5:23:25

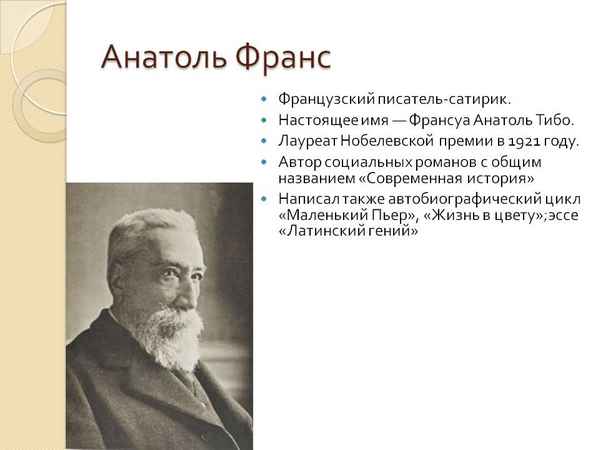

Настоящее имя писателя — Франсуа Анатоль Тибо, место рождения — Париж, Франция...

Настоящее имя писателя — Франсуа Анатоль Тибо, место рождения — Париж, Франция...

16 04 2024 15:38:52

в семье уездного почтмейстера в Кологривском уезде Костромской губернии, в посаде Парфеньеве, где и получил первоначальное образование в посадском народном училище...

в семье уездного почтмейстера в Кологривском уезде Костромской губернии, в посаде Парфеньеве, где и получил первоначальное образование в посадском народном училище...

15 04 2024 9:46:14

Maurice Maeterlinck) — бельгийский писатель, драматург, философ...

Maurice Maeterlinck) — бельгийский писатель, драматург, философ...

14 04 2024 13:44:34

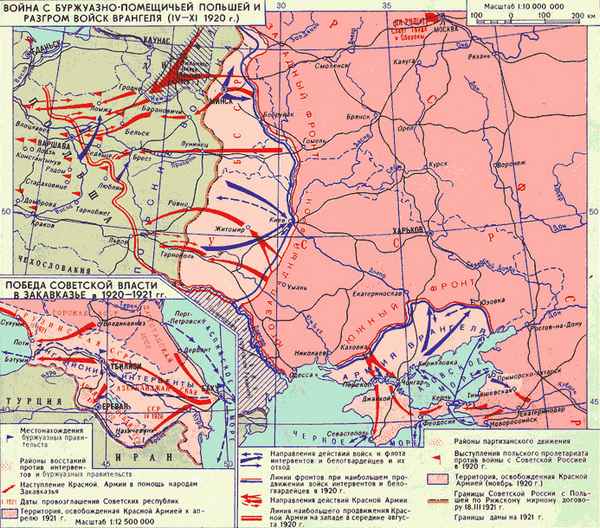

Конфликт охватил территории России, Польши, Советской Украины, Белоруссии...

Конфликт охватил территории России, Польши, Советской Украины, Белоруссии...

13 04 2024 1:14:16

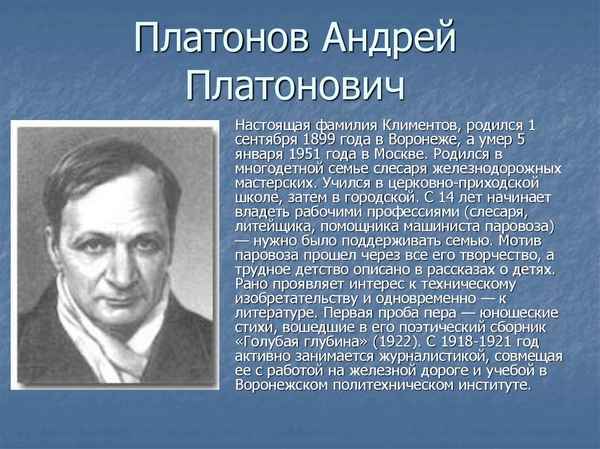

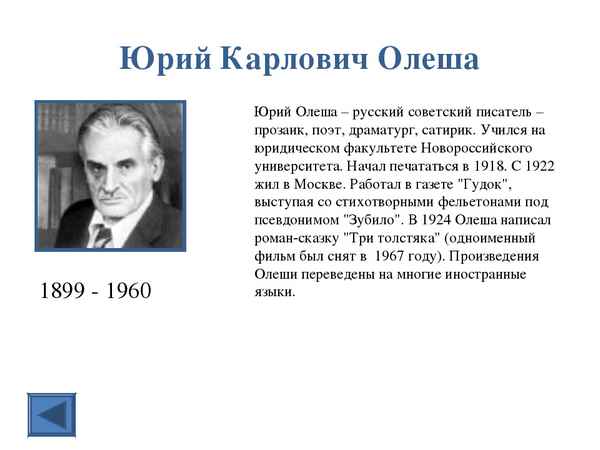

) – русский советский писатель, прозаик и драматург ХХ века, творчество которого отличается оригинальностью и самобытностью...

) – русский советский писатель, прозаик и драматург ХХ века, творчество которого отличается оригинальностью и самобытностью...

12 04 2024 11:37:27

Их читают и перечитывают, но в узком кругу ценителей истинной классической поэзии...

Их читают и перечитывают, но в узком кругу ценителей истинной классической поэзии...

09 04 2024 2:18:36

Здесь стоит памятник де Бержеpaку, родовое поместье Мовьер, а на каждом углу предлагают любимое вино знаменитого земляка...

Здесь стоит памятник де Бержеpaку, родовое поместье Мовьер, а на каждом углу предлагают любимое вино знаменитого земляка...

07 04 2024 15:40:19

Margaret Drabble ; 5 июня 1939 года) — английская писательница...

06 04 2024 19:53:37

Это было непростое для России время, так как шла война с французскими захватчиками...

Это было непростое для России время, так как шла война с французскими захватчиками...

05 04 2024 14:46:25

Отец будущего писателя – достаточно влиятельный в то время землевладелец, судья по профессии, впоследствии даже занявший пост конгрессмена...

Отец будущего писателя – достаточно влиятельный в то время землевладелец, судья по профессии, впоследствии даже занявший пост конгрессмена...

04 04 2024 1:49:30

(194)

Рецензии, критика, отзывы (109)

Зарубежная литература (88)

Новинки литературы (54)

Литературные герои (17)

Российские писатели (11)

Книжные цитаты (10)

Зарубежные писатели (7)

Русская литература (5)

История моды...

(194)

Рецензии, критика, отзывы (109)

Зарубежная литература (88)

Новинки литературы (54)

Литературные герои (17)

Российские писатели (11)

Книжные цитаты (10)

Зарубежные писатели (7)

Русская литература (5)

История моды...

03 04 2024 16:20:54

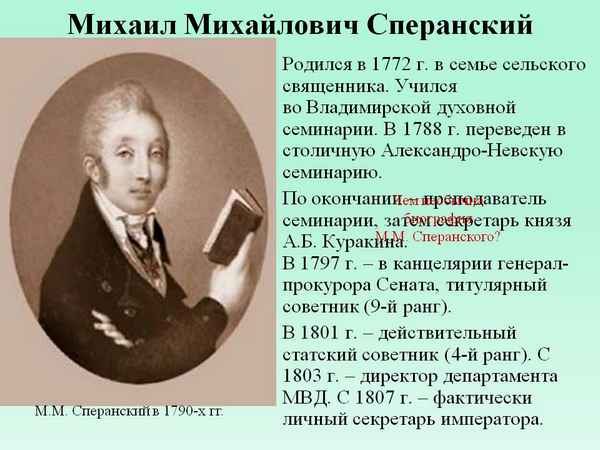

Государственный деятель незнатного происхождения сумел сделать блистательную карьеру благодаря уму и трудолюбию...

Государственный деятель незнатного происхождения сумел сделать блистательную карьеру благодаря уму и трудолюбию...

02 04 2024 13:56:55

Всё о троянской войне

Троянская война является одной из самых легендарных событий в истории человечества...

Всё о троянской войне

Троянская война является одной из самых легендарных событий в истории человечества...

01 04 2024 15:48:35

В 1970 году окончил исторический факультет Московского педагогического института...

В 1970 году окончил исторический факультет Московского педагогического института...

31 03 2024 13:53:20

О, детство давнее! О, краденые дыни

И капитан Майн Рид в те дни наивных вер, —

Когда на берегу, бродя по красной глине,

Я, замирая, ждал разбойничьих галер…

Необыкновенная атмосфера знаменитого города способствовала развитию писательского таланта Олеши...

О, детство давнее! О, краденые дыни

И капитан Майн Рид в те дни наивных вер, —

Когда на берегу, бродя по красной глине,

Я, замирая, ждал разбойничьих галер…

Необыкновенная атмосфера знаменитого города способствовала развитию писательского таланта Олеши...

29 03 2024 22:27:31

Он не только писал книги для детей, но и сценарии, работал журналистом и фронтовым корреспондентом...

28 03 2024 11:23:50

Родился 3 (16) ноября 1900 в Москве в семье бухгалтера из обрусевших балтийских немцев...

Родился 3 (16) ноября 1900 в Москве в семье бухгалтера из обрусевших балтийских немцев...

27 03 2024 3:30:55

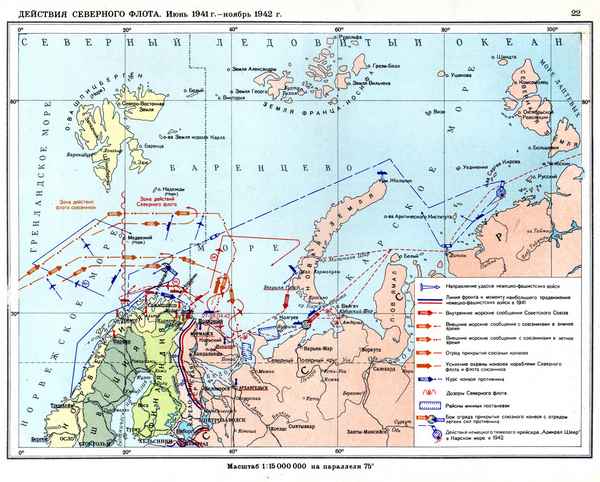

Нацисты попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток...

Нацисты попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток...

25 03 2024 14:10:22

Был вторым отпрыском известного публициста Вильгельма Эммануэля Зюскинда...

Был вторым отпрыском известного публициста Вильгельма Эммануэля Зюскинда...

23 03 2024 18:46:56

Знак зодиака

Козерог

Цвет глаз

Темно коричневый

Найджелла Лоусон — английский писатель-кулинар, шеф-повар, журналист, телеведущая и телеведущая, получившая всемирное признание благодаря своим исключительным кулинарным навыкам и презентациям и работавшая с BBC, Food Network, ITV, Good Food Channel и Channel 4...

Знак зодиака

Козерог

Цвет глаз

Темно коричневый

Найджелла Лоусон — английский писатель-кулинар, шеф-повар, журналист, телеведущая и телеведущая, получившая всемирное признание благодаря своим исключительным кулинарным навыкам и презентациям и работавшая с BBC, Food Network, ITV, Good Food Channel и Channel 4...

21 03 2024 21:20:19

Все дело в том, что она в возрасте одного года и семи месяцев перенесла болезнь (предположительно скарлатину), в результате которой полностью лишилась зрения и слуха...

Все дело в том, что она в возрасте одного года и семи месяцев перенесла болезнь (предположительно скарлатину), в результате которой полностью лишилась зрения и слуха...

16 03 2024 7:58:17

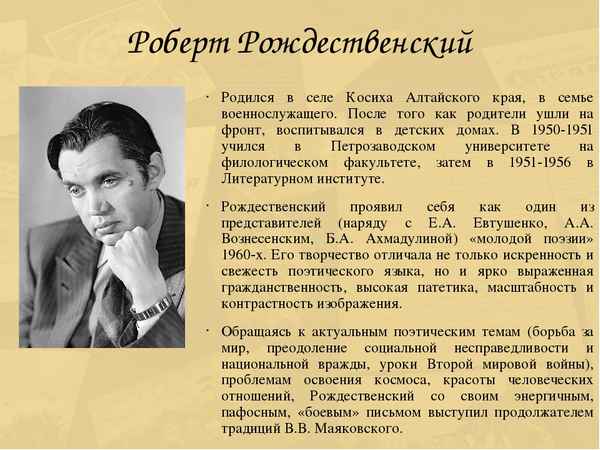

имя Роберт Станиславович Петкевич; 1932-1994) – советский и российский поэт и переводчик, поэт-песенник...

имя Роберт Станиславович Петкевич; 1932-1994) – советский и российский поэт и переводчик, поэт-песенник...

15 03 2024 1:25:48

Гуманист и философ, он утверждал, что «летать и писать — это одно и то же»...

Гуманист и философ, он утверждал, что «летать и писать — это одно и то же»...

14 03 2024 2:46:21

За политическую активность и искренность произведений его называли «совестью наций»...

За политическую активность и искренность произведений его называли «совестью наций»...

13 03 2024 10:33:39

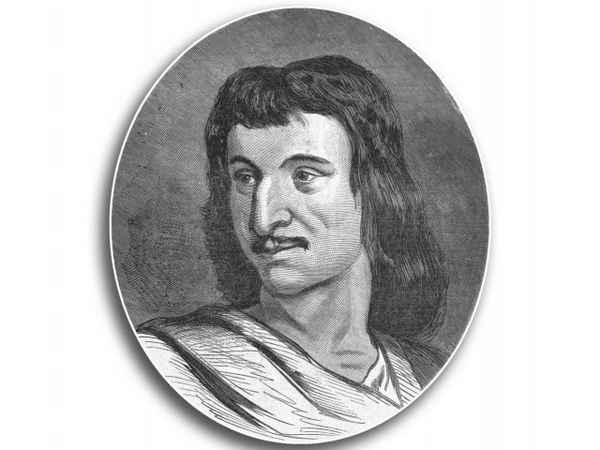

Место рождения:

Шато-Тьерри, Франция

Знак зодиака:

Paк

Деятельность:

Писатель, поэт-баснописец, литератор

Дата cмepти:

13 апреля 1695 г...

Место рождения:

Шато-Тьерри, Франция

Знак зодиака:

Paк

Деятельность:

Писатель, поэт-баснописец, литератор

Дата cмepти:

13 апреля 1695 г...

11 03 2024 7:40:25

Walter Benjamin) — немецкий философ, теоретик истории, эстетик, историк фотографии, литературный критик, писатель и переводчик...

Walter Benjamin) — немецкий философ, теоретик истории, эстетик, историк фотографии, литературный критик, писатель и переводчик...

07 03 2024 15:43:44

Он один из наиболее выдающихся социальных романистов, самый младший члeн плеяды реалистов-писателей второй части 19 века...

Он один из наиболее выдающихся социальных романистов, самый младший члeн плеяды реалистов-писателей второй части 19 века...

06 03 2024 5:28:53

Вехи биографии Мережковского совпадают с основными вехами русской истории конца 19 – начала 20 в...

Вехи биографии Мережковского совпадают с основными вехами русской истории конца 19 – начала 20 в...

02 03 2024 22:50:19

Получил образование у частных учителей; в 1782-1783 учился в Университете Эрлангена (Бавария), затем (до 1785) в Эдинбургском университете (Шотландия)...

Получил образование у частных учителей; в 1782-1783 учился в Университете Эрлангена (Бавария), затем (до 1785) в Эдинбургском университете (Шотландия)...

29 02 2024 2:14:37

Еще:

Материалы для подготовки -1 :: Материалы для подготовки -2 :: Материалы для подготовки -3 :: Материалы для подготовки -4 :: Материалы для подготовки -5 ::

Краткая биография лоуренс

Краткая биография лоуренс Краткая биография гавальда

Краткая биография гавальда Краткая биография блок

Краткая биография блок Краткая биография симонов

Краткая биография симонов Краткая биография бунин

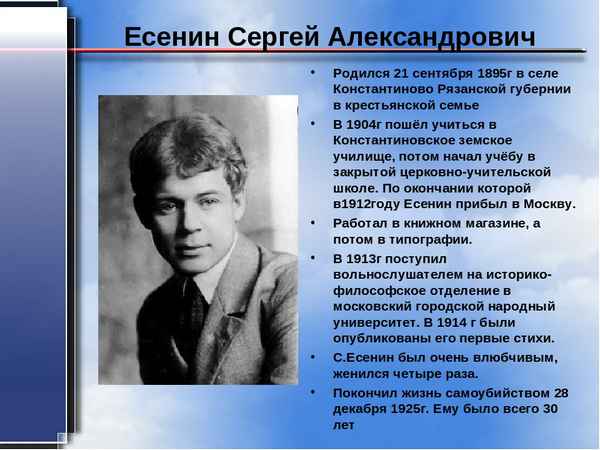

Краткая биография бунин Краткая биография есенин

Краткая биография есенин Дворцовые перевороты в россии (таблица)

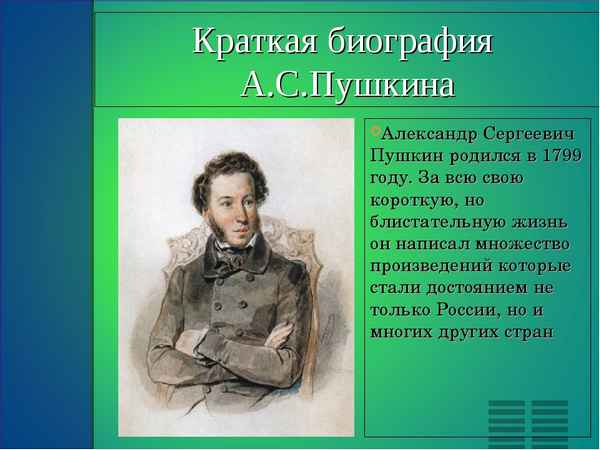

Дворцовые перевороты в россии (таблица) Краткая биография пушкин

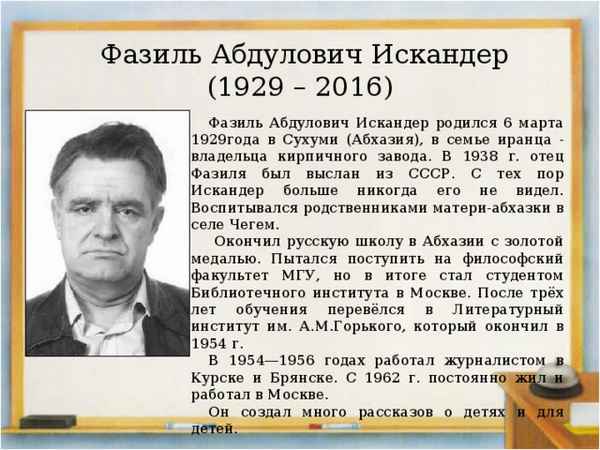

Краткая биография пушкин Краткая биография искандер

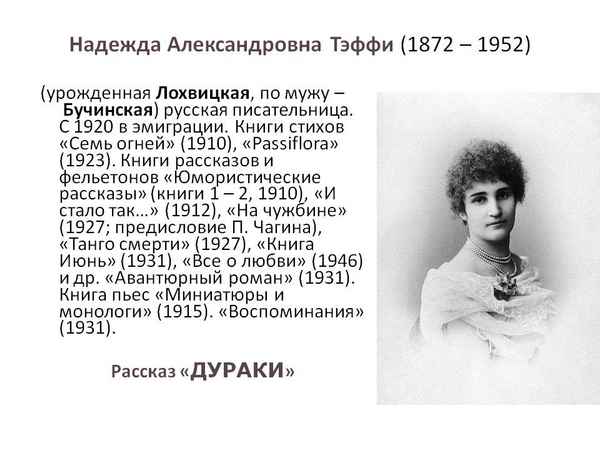

Краткая биография искандер Краткая биография тэффи

Краткая биография тэффи Краткая биография гоголь

Краткая биография гоголь Краткая биография астафьев

Краткая биография астафьев Краткая биография шукшин

Краткая биография шукшин Краткая биография богданович

Краткая биография богданович Краткая биография катаев

Краткая биография катаев Краткая биография чаковский

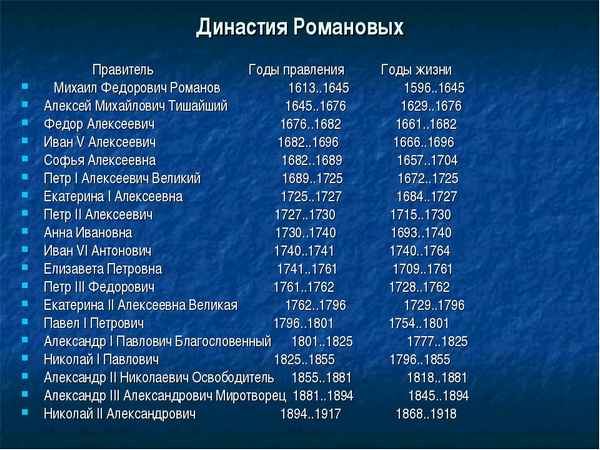

Краткая биография чаковский Династия романовых (хронологическая таблица)

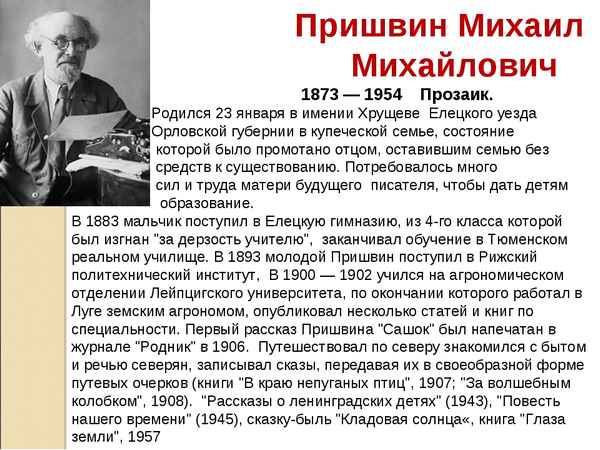

Династия романовых (хронологическая таблица) Краткая биография пришвин

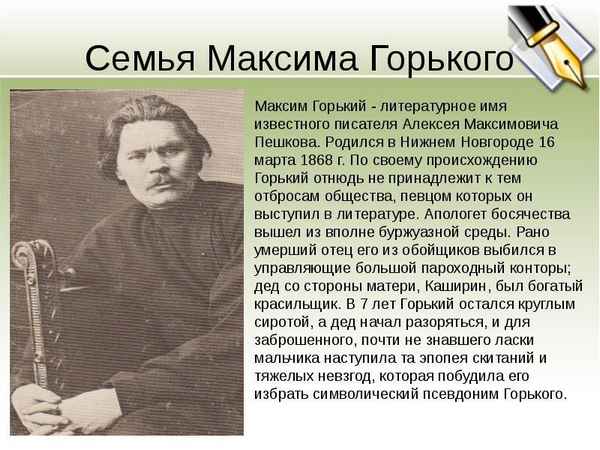

Краткая биография пришвин Краткая биография горький

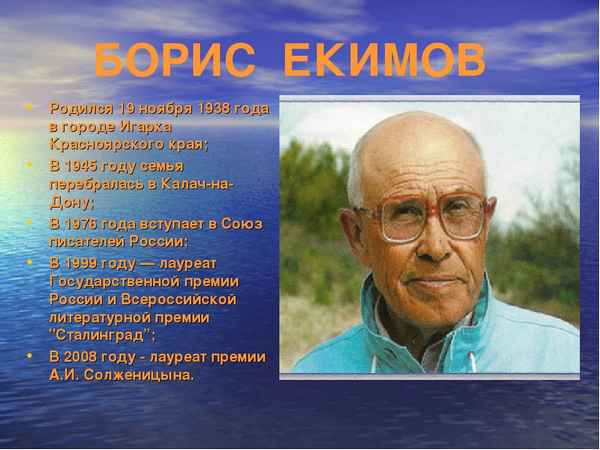

Краткая биография горький Краткая биография екимов

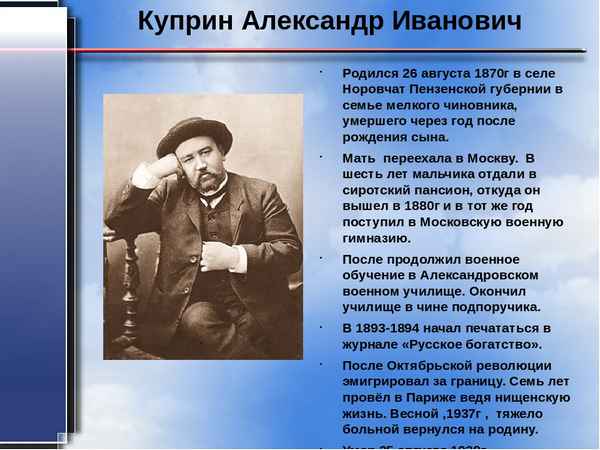

Краткая биография екимов Краткая биография куприн

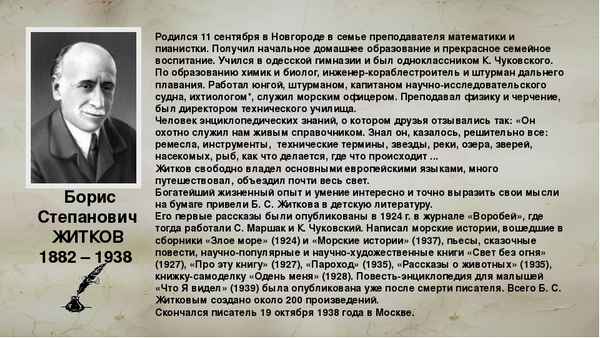

Краткая биография куприн Краткая биография житков

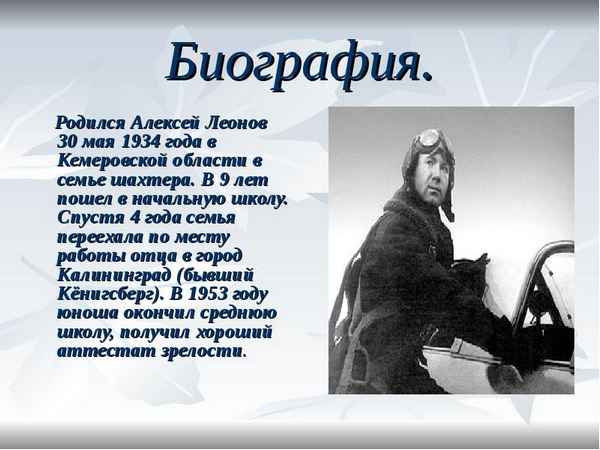

Краткая биография житков Краткая биография леонов

Краткая биография леонов Архитектура и культура второй половины xix века

Архитектура и культура второй половины xix века Краткая биография кассиль

Краткая биография кассиль Краткая биография барто

Краткая биография барто Краткая биография кедрин

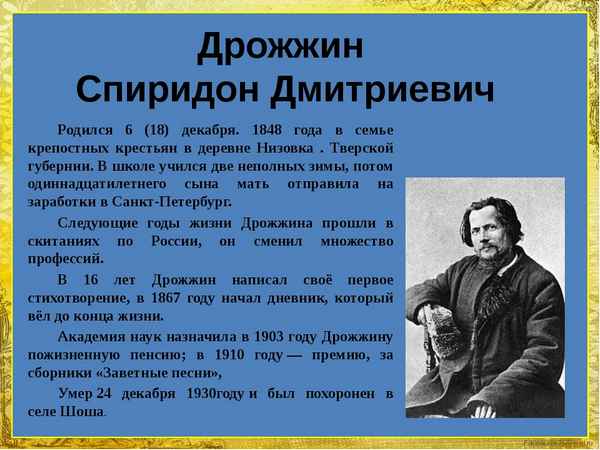

Краткая биография кедрин Краткая биография дрожжин

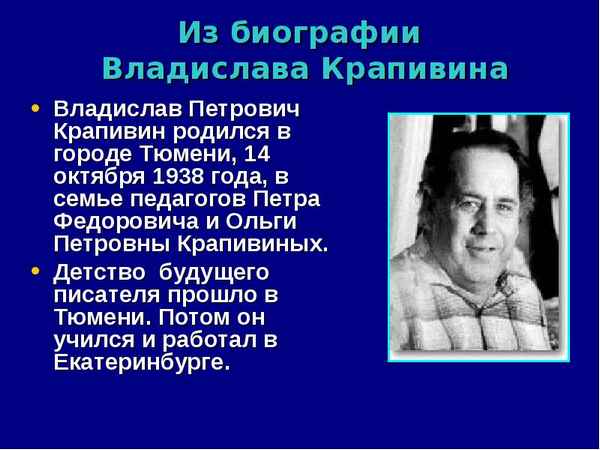

Краткая биография дрожжин Краткая биография крапивин

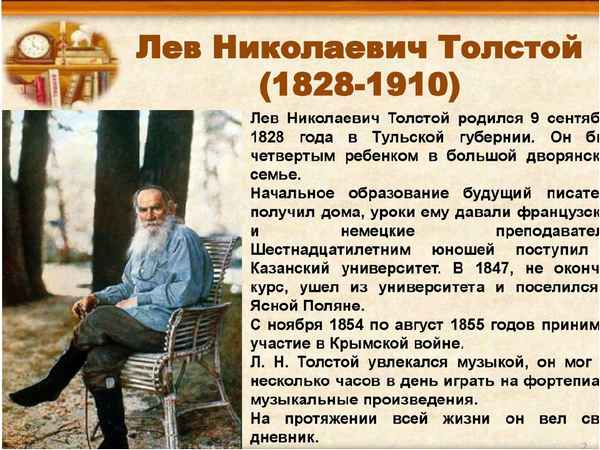

Краткая биография крапивин Краткая биография толстой л. н.

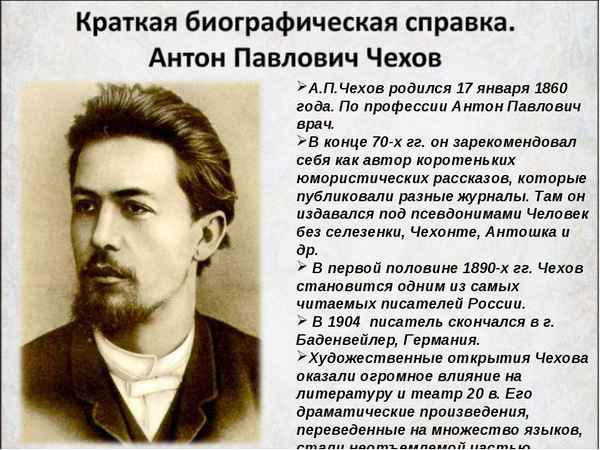

Краткая биография толстой л. н. Краткая биография чехов

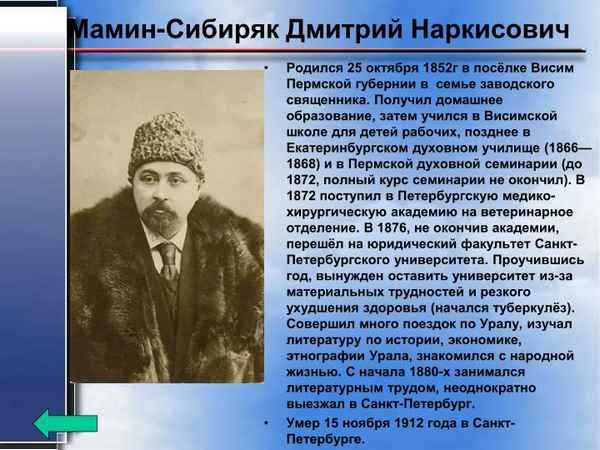

Краткая биография чехов Краткая биография мамин-сибиряк

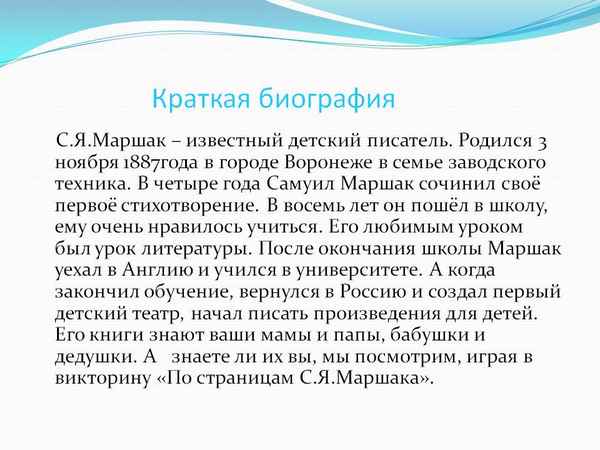

Краткая биография мамин-сибиряк Краткая биография маршак

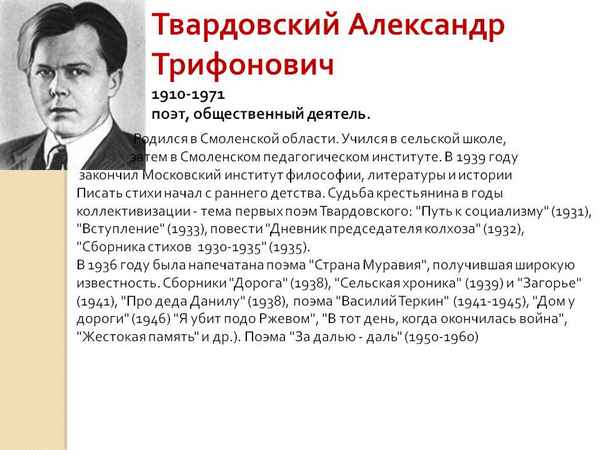

Краткая биография маршак Краткая биография твардовский

Краткая биография твардовский Дворцовая-вотчинная система управления. система кормления

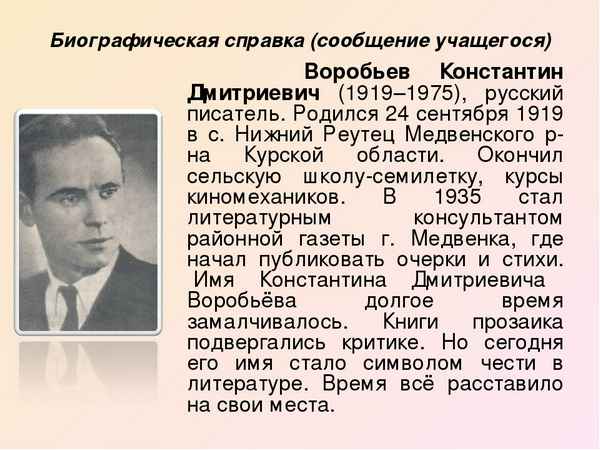

Дворцовая-вотчинная система управления. система кормления Краткая биография воробьёв

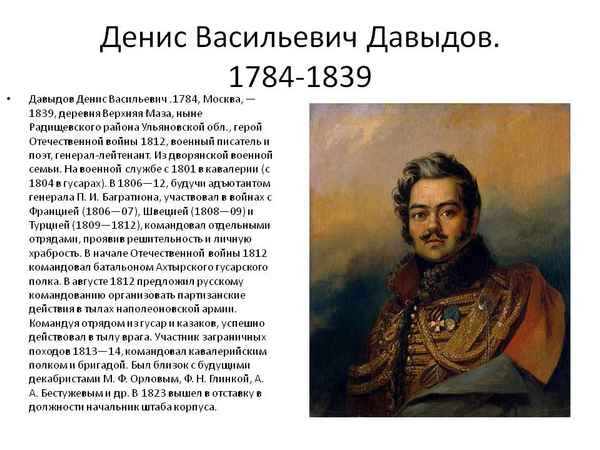

Краткая биография воробьёв Краткая биография давыдов

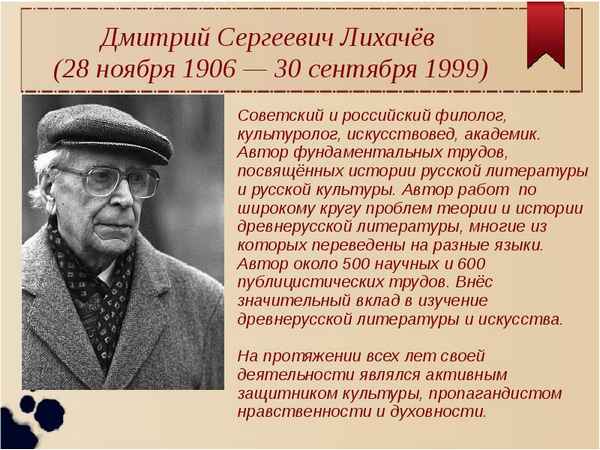

Краткая биография давыдов Краткая биография лихачев

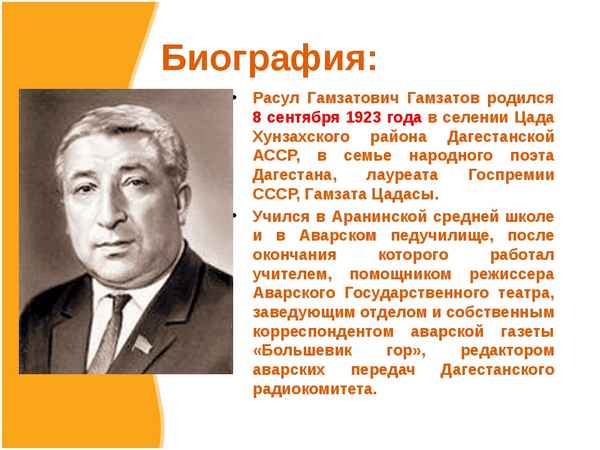

Краткая биография лихачев Краткая биография гамзатов

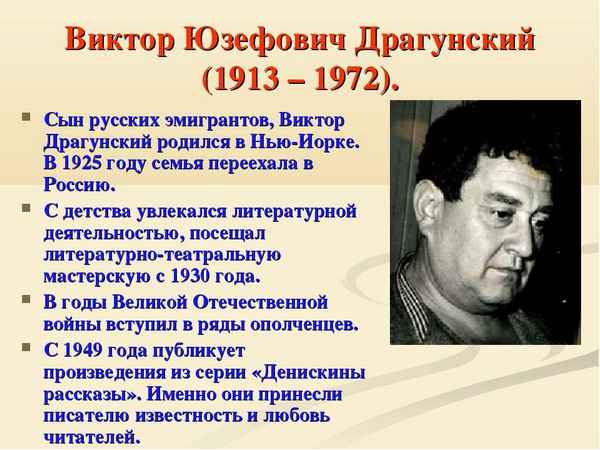

Краткая биография гамзатов Краткая биография драгунский

Краткая биография драгунский Краткая биография рубцов

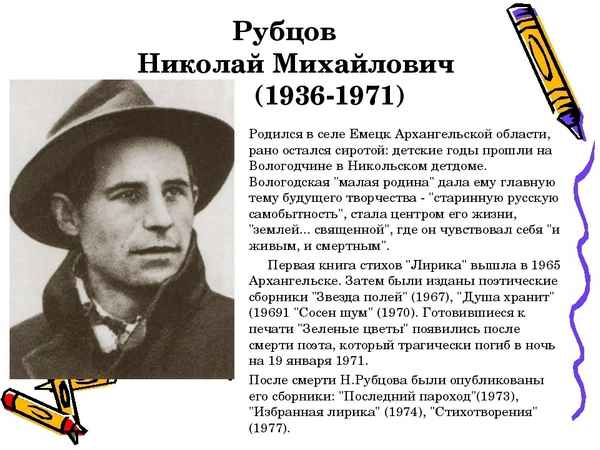

Краткая биография рубцов Краткая биография белов

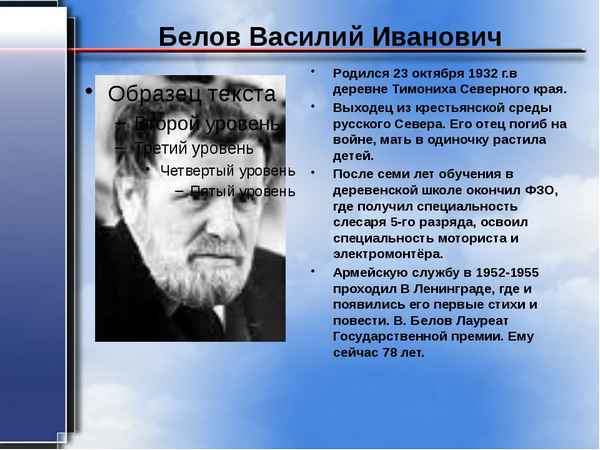

Краткая биография белов Краткая биография окуджава

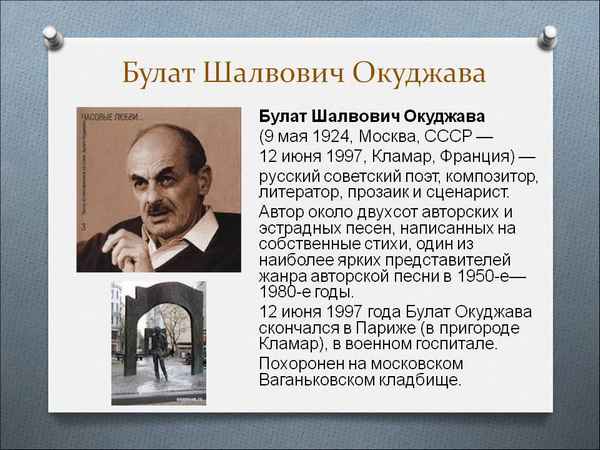

Краткая биография окуджава Краткая биография дашкова

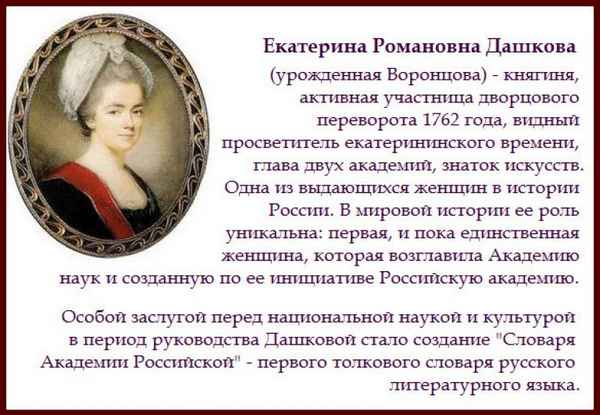

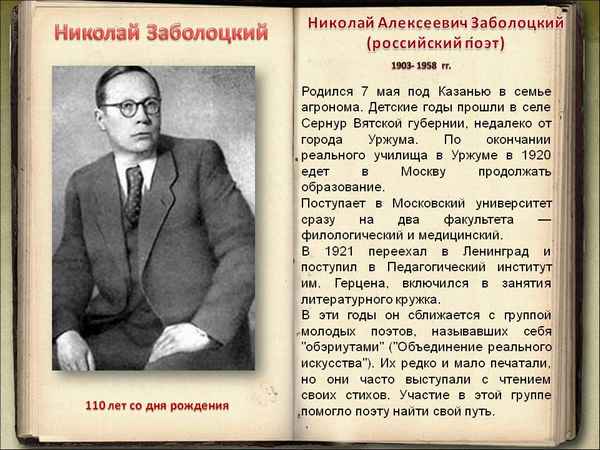

Краткая биография дашкова Краткая биография заболоцкий

Краткая биография заболоцкий Краткая биография причард

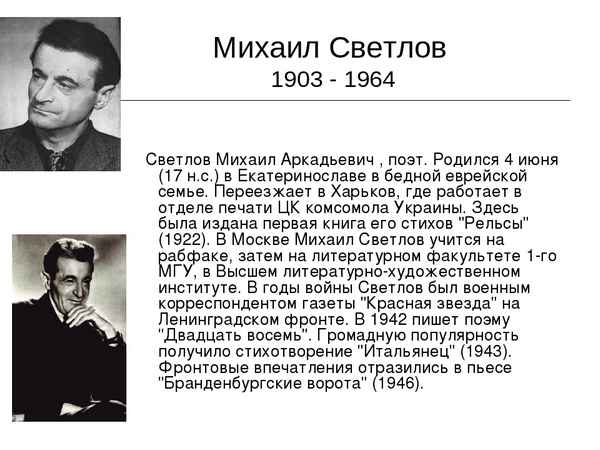

Краткая биография причард Краткая биография светлов

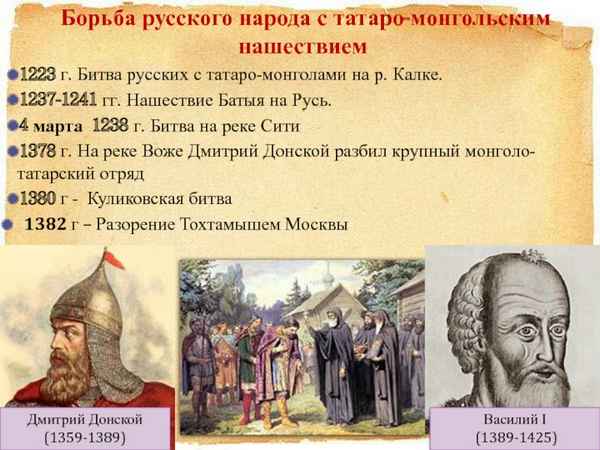

Краткая биография светлов Борьба русского народа с татаро-монгольским нашествием

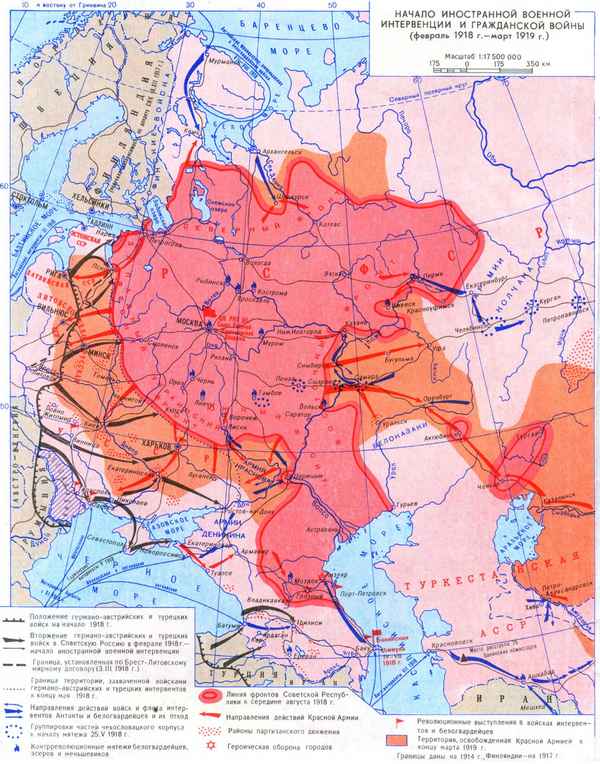

Борьба русского народа с татаро-монгольским нашествием Карта: начало иностранной военной интервенции и гражданская война 1918-1919 гг.

Карта: начало иностранной военной интервенции и гражданская война 1918-1919 гг. Краткая биография ломоносов

Краткая биография ломоносов Краткая биография макаренко

Краткая биография макаренко Главная страница

Главная страница Краткая биография бородин

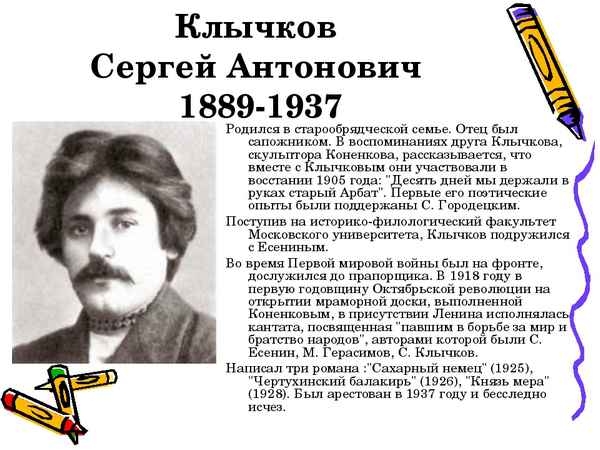

Краткая биография бородин Краткая биография клычков

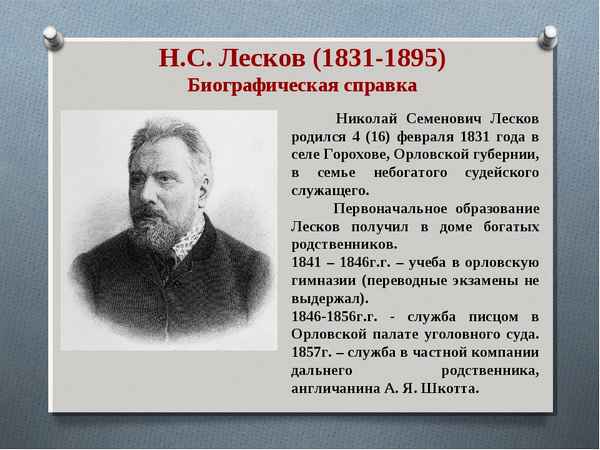

Краткая биография клычков Краткая биография лесков

Краткая биография лесков Краткая биография овечкин

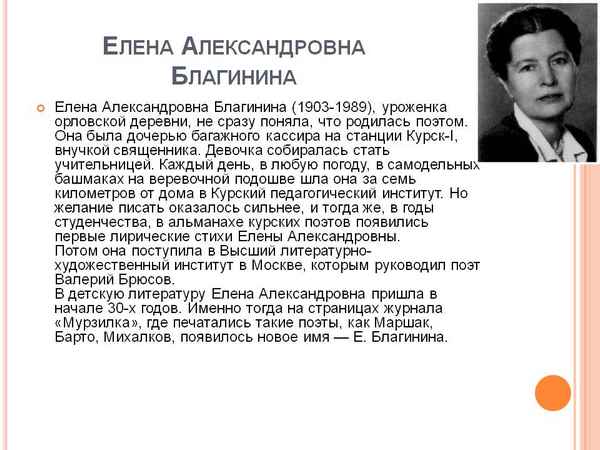

Краткая биография овечкин Краткая биография благинина

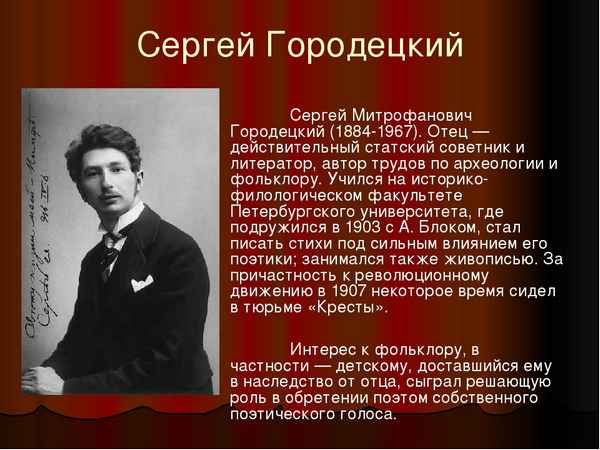

Краткая биография благинина Краткая биография городецкий

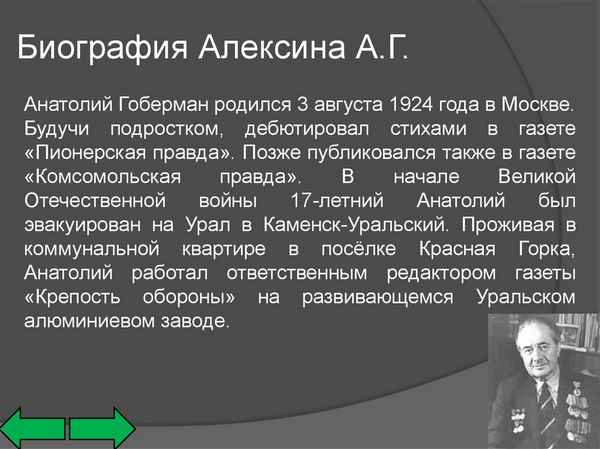

Краткая биография городецкий Краткая биография алексин

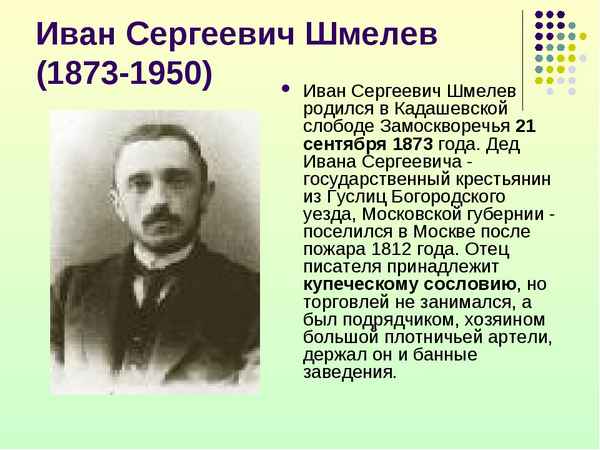

Краткая биография алексин Краткая биография шмелёв

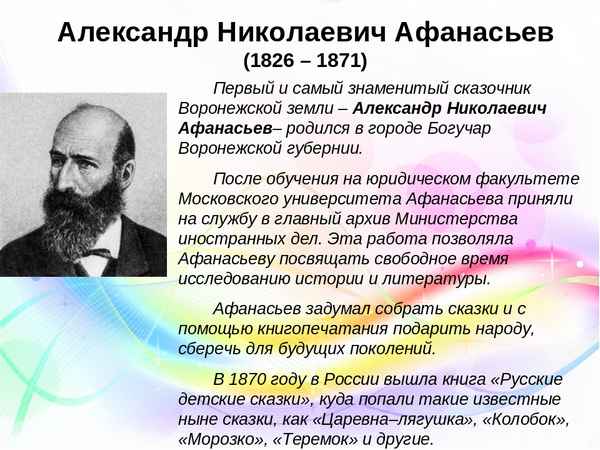

Краткая биография шмелёв Краткая биография афанасьев

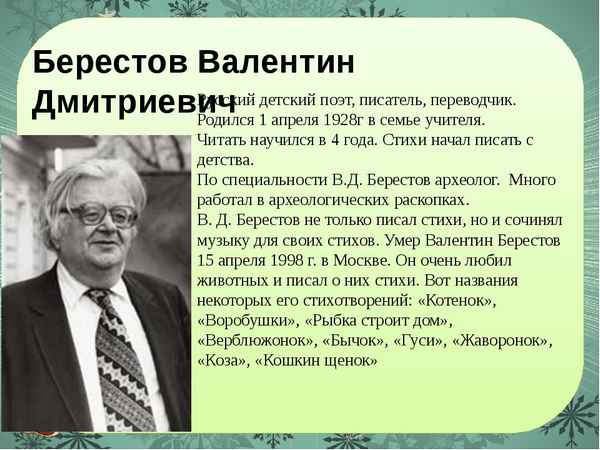

Краткая биография афанасьев Краткая биография берестов

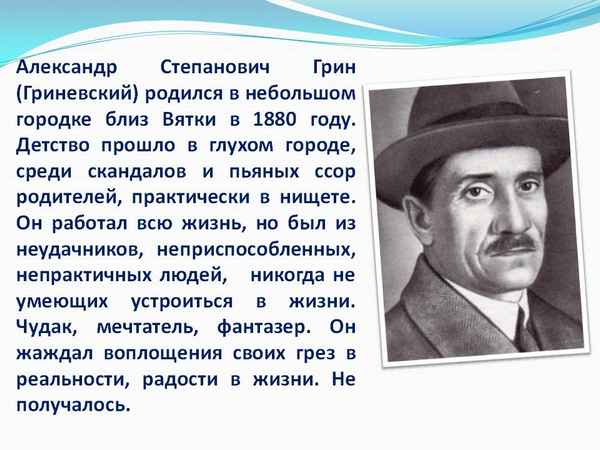

Краткая биография берестов Краткая биография грин а. с.

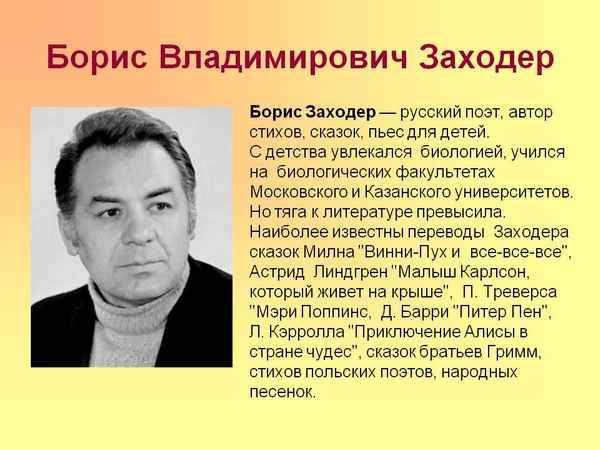

Краткая биография грин а. с. Краткая биография заходер

Краткая биография заходер Краткая биография ленц

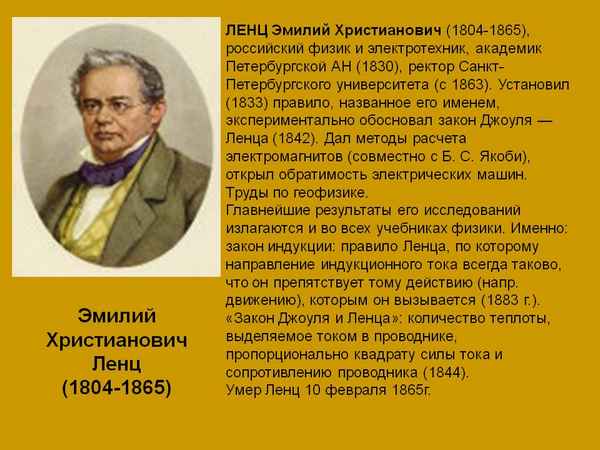

Краткая биография ленц Землепроходцы и первооткрыватели

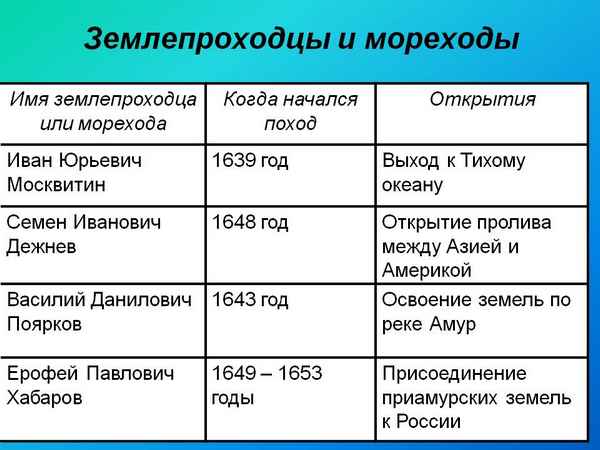

Землепроходцы и первооткрыватели Карта монголо-татарского нашествия

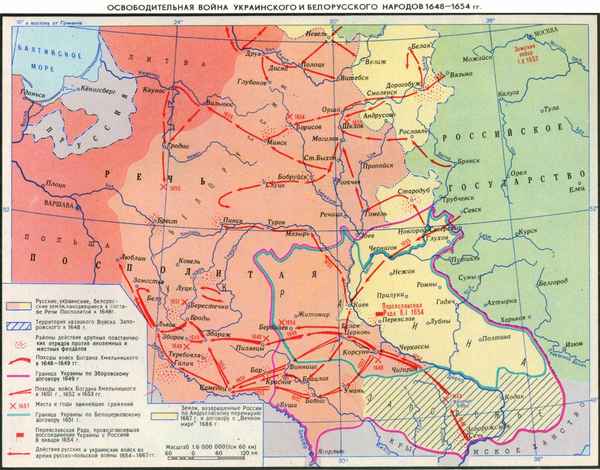

Карта монголо-татарского нашествия Карта: освободительная война на украине и в белоруссии 1648-1654 гг

Карта: освободительная война на украине и в белоруссии 1648-1654 гг Краткая биография достоевский

Краткая биография достоевский Краткая биография аблесимов

Краткая биография аблесимов Краткая биография паустовский

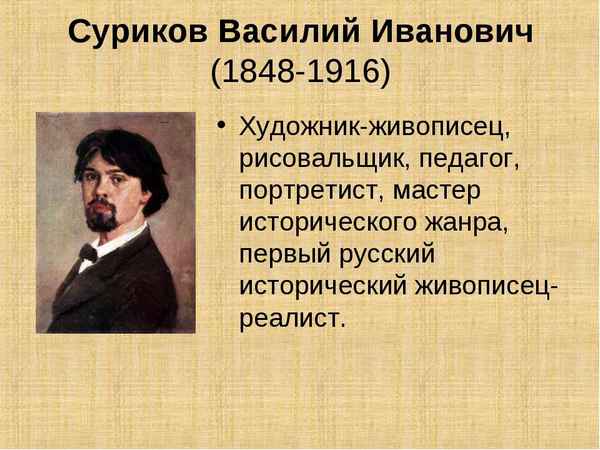

Краткая биография паустовский Краткая биография суриков

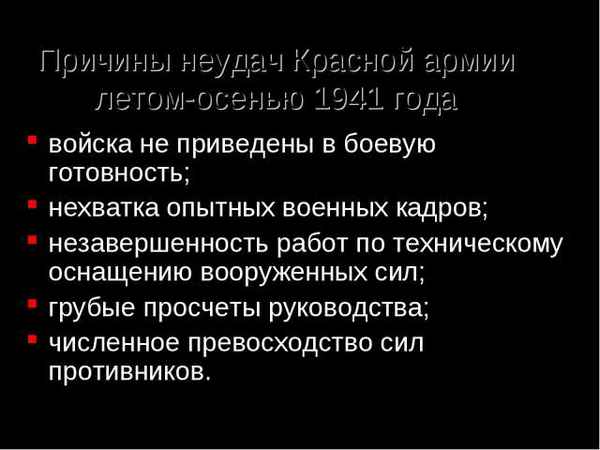

Краткая биография суриков Боевые действия летом – осенью 1941 г. причины неудач красной армии.

Боевые действия летом – осенью 1941 г. причины неудач красной армии. История греческой колонии херсонес в крыму

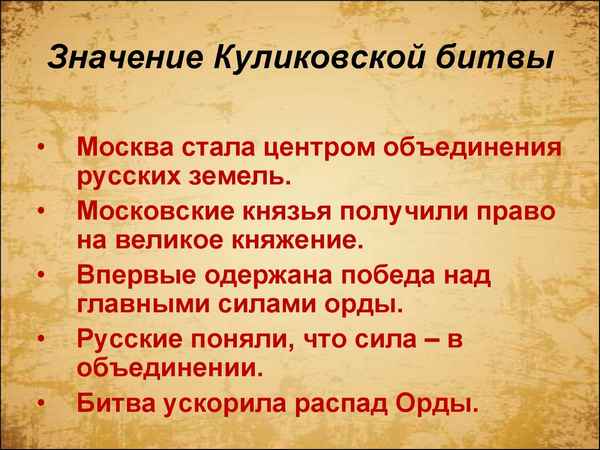

История греческой колонии херсонес в крыму Каково историческое значение битвы на куликовском поле?

Каково историческое значение битвы на куликовском поле? Краткая биография бажов

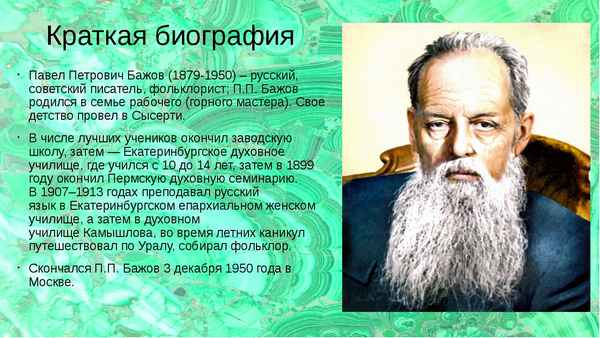

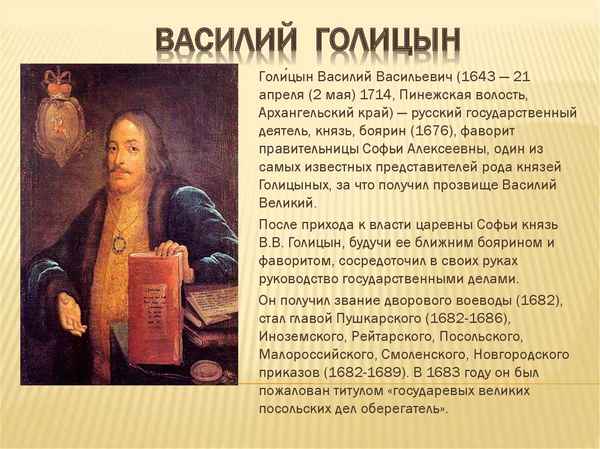

Краткая биография бажов Краткая биография голицын

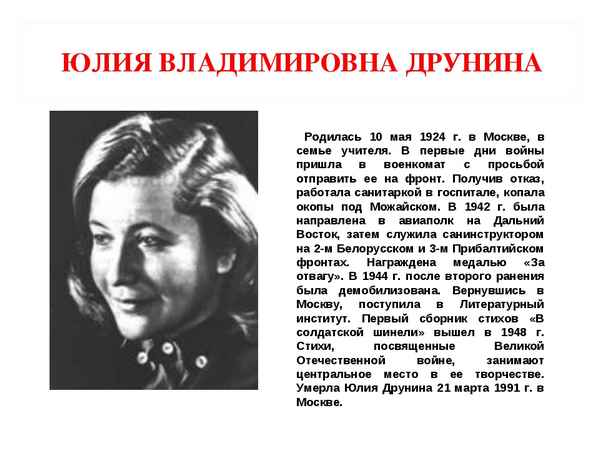

Краткая биография голицын Краткая биография друнина

Краткая биография друнина Краткая биография закруткин

Краткая биография закруткин Краткая биография зощенко

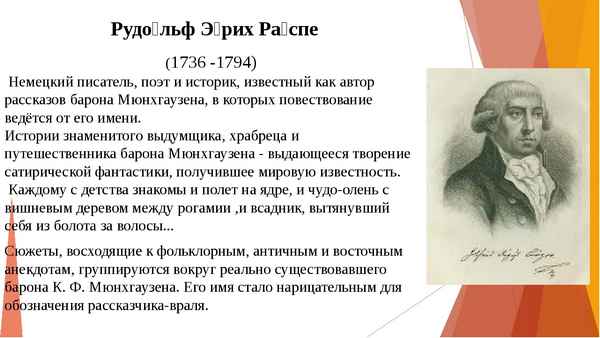

Краткая биография зощенко Краткая биография распе

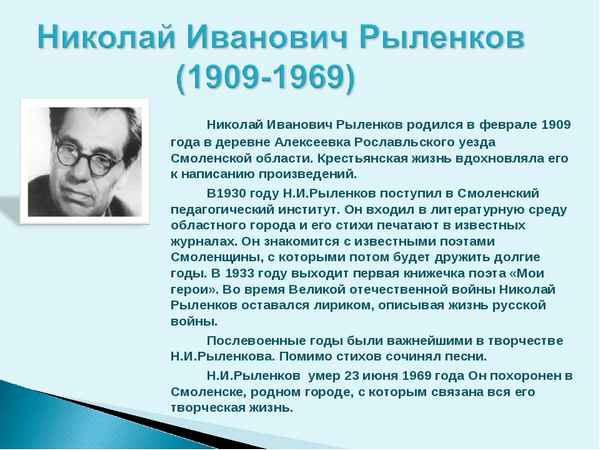

Краткая биография распе Краткая биография рыленков

Краткая биография рыленков Итоги правления ивана грозного

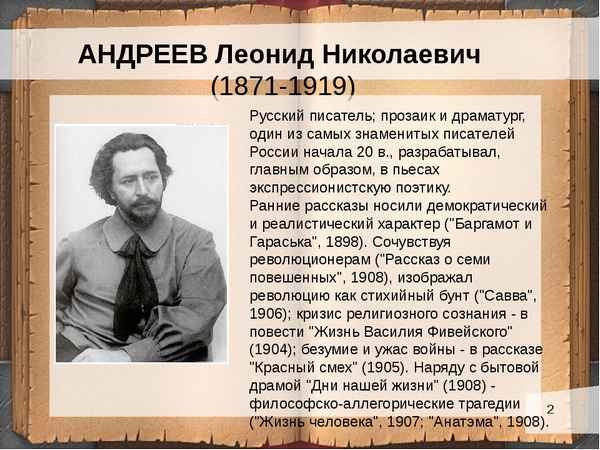

Итоги правления ивана грозного Краткая биография андреев

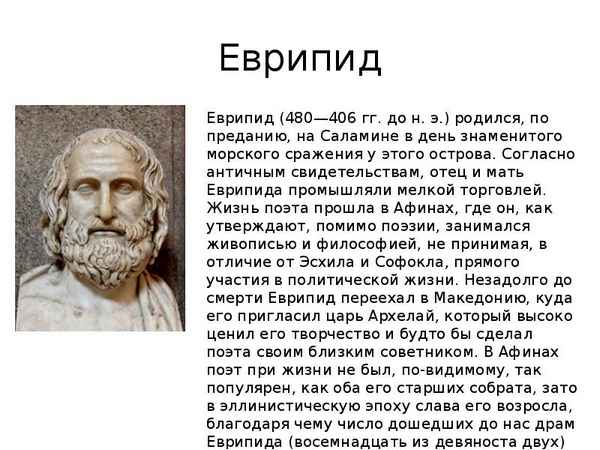

Краткая биография андреев Краткая биография еврипид

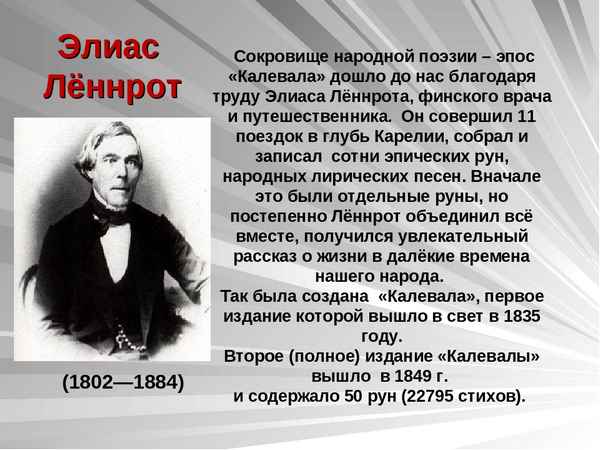

Краткая биография еврипид Краткая биография лённрот

Краткая биография лённрот Краткая биография ма

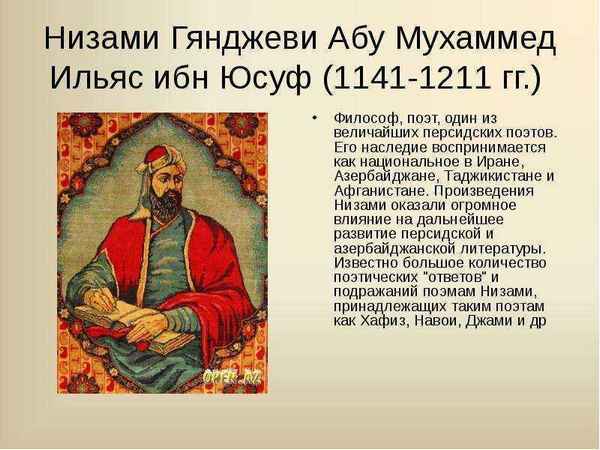

Краткая биография ма Краткая биография низами

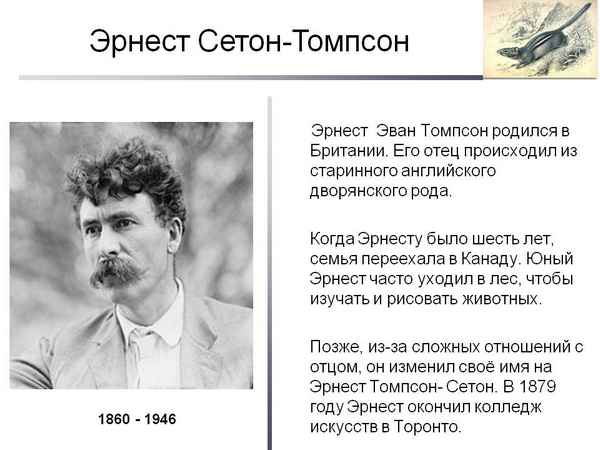

Краткая биография низами Краткая биография сетон-томпсон

Краткая биография сетон-томпсон